本記事は、転職エージェント公式サービス(リクルート・マイナビ・ビズリーチ等)の広告リンクを含みます。

ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。

CATEGORY

ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。

エンジニアからコンサルタントへの転職は、専門知識を武器にキャリアの幅を広げられる一方で、必要なスキルや視点の切り替えが求められるため、戦略的に準備することが重要です。

この記事では、エンジニアがコンサルタントに転身するメリットと難しさを整理し、次に必要となるスキルや経験、具体的なキャリアパスの事例を解説します。

さらに、実際に転職を考える人が抱きやすい「技術力は通用するのか」「未経験でも挑戦できるのか」といった不安に寄り添い、現実的な解決策を提示します。

転職活動に向けた明確な準備の方向性が見え、自分の強みを活かしたキャリアプランを描けるはずです。

| サービス名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

|

ITエンジニアの価値を正確に見極め、技術が活きるコンサル求人を厳選。 独自の内部情報で、入社後のミスマッチを防止。 |

詳細 > | |

|

【ハイクラス】ビズリーチ利用者の5人に1人がエンジニア。 年収800万円以上を目指す方向け! |

詳細 > | |

|

40歳以上のITコンサル転職に特化。 丁寧なヒアリングで希望のキャリアを実現! |

詳細 > | |

|

IT・Web・ゲーム業界の幅広い職種に対応。 開発職だけでなく、社内SE、ゲーム系など多角的なキャリアチェンジを検討したいエンジニアに最適。 |

詳細 > | |

|

エンジニアの年収アップ転職に特化し、平均年収122万円UPの実績。 コンサルに強い運営母体を活かした交渉力が強み。 |

詳細 > |

ITエンジニアからコンサルタントへの転職が現実的かつ有望なキャリアパスとなっている理由は、現代のビジネス環境においてテクノロジーが経営の中心課題と完全に一体化したことにあります。

まず、ITエンジニアの業務プロセスそのものが、コンサルタントの思考法と極めて高い親和性を持っています。顧客の曖昧な要望を整理して要件を定義し、システム全体の構造を設計し、実装とテストを通じて課題を解決していく一連のサイクルは、まさに経営課題を特定・分析し、戦略を立案・実行するコンサルティングのアプローチそのものです。

エンジニアが持つ高度な論理的思考力、原因を特定し粘り強く解決する力、そしてプロジェクトを完遂させる実行力は、コンサルタントの根源的な能力として直接的に活かすことができます。

クライアントが求めるのはもはや机上の空論ではなく、AIやクラウドといった技術を現実にビジネスへ実装し、成果に結びつけるための具体的で実行可能な戦略です。このニーズに対し、技術の仕組みや制約を深く理解し、実装経験に裏打ちされた「地に足のついた提言」ができるエンジニア出身者は、極めて貴重な存在です。

結論として、エンジニアが持つ汎用的な問題解決能力企業のDXを推進したいファーム側の強い需要が完全に一致していること、これがITエンジニアのコンサルタント転職が活発化している核心的な理由と言えるでしょう。

コンサルティング業界は非常に幅広く、その領域は多岐にわたります。エンジニアとしてのバックグラウンドを持つあなたが、どの領域なら自分のスキルやキャリア目標に最も合うのかを戦略的に見極めることが、成功への第一歩です。

| コンサルの種類 | 典型的なプロジェクト例 | 中核となるスキル要件 | エンジニアの主な優位性 | 一般的なポストコンサルキャリア |

| IT戦略コンサルタント | 小売銀行向け5カ年 クラウド移行 ロードマップの策定 | ビジネス洞察力 技術トレンドの理解 財務モデリング | CIO/CTOとの技術的議論における信頼性 システムアーキテクチャへの深い理解 | テクノロジー企業のCIO/CTO 事業会社のIT企画部長 |

|---|---|---|---|---|

| ERP/SAPコンサルタント | 製造業向けグローバルSAP S/4HANA導入 プロジェクトの主導 | 深いシステム知識 業務プロセス・マッピング能力 プロジェクト管理 | データ構造やシステム統合の課題に対する深い理解 技術的実現可能性の的確な判断 | 大手企業の基幹システム部長 ITコンサルティングファームのパートナー |

| SCMコンサルタント | 消費財メーカーのサプライチェーン可視化と在庫最適化 | プロセス分析 需要予測 物流ネットワーク設計 | データ分析能力 生産管理システムや物流システムの動作原理への理解 | 製造業や小売業のオペレーション責任者 SCM専門コンサルタント |

| 業務コンサルタント | 金融機関のバックオフィス業務プロセスのBPR(業務改革) | 業務フロー分析 コスト削減手法 チェンジマネジメント | プロセスの非効率性をシステム的視点から特定する能力 自動化技術(RPA等)への知見 | 事業会社の業務改革推進室長 オペレーション部門の管理職 |

| 戦略コンサルタント | ヘルスケア企業の新規市場 東南アジア参入戦略の立案 | 高度な論理的思考 仮説検証 市場分析 財務分析 | 複雑な問題を構造化し、定量的に分析する能力 技術ドリブンな業界への深い洞察 | 事業会社の経営企画部長 ベンチャー企業のCXO PEファンド等 |

この章では、コンサルティングの主要な領域を解き明かし、あなたに最適な入口を見つけるための地図を提供します。

IT戦略コンサルタントは、企業の経営戦略とIT戦略を密接に連携させ、IT投資効果の最大化や競争優位性の確立を支援する専門家です。

主な仕事は、クライアントの中期経営計画や事業戦略を深く理解した上で、「守りのIT(コスト削減・業務効率化)」と「攻めのIT(新規事業創出・顧客体験向上)」の両面から、あるべきITの姿を描き、その実現に向けたロードマップを策定することです。

具体的には、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進計画の立案、全社的なITグランドデザインの設計、IT投資ポートフォリオの最適化、情報システム部門の組織改革などを手掛けます。

ITエンジニアの経験は、技術的な実現可能性や最新技術の動向を踏まえた、地に足のついた戦略を立案できる点で非常に価値があります。

テクノロジーコンサルタントは、AI、IoT、ブロックチェーン、クラウドといった最先端技術の専門家として、それらを活用した新規事業の創出や既存業務の抜本的な改革を支援します。特定の技術領域に関する深い知見を武器に、技術選定から導入、活用戦略の策定までを一貫して担います。

例えば、「AIを活用して需要予測の精度を高めたい」「IoTデバイスで収集したデータを活用して新たな保守サービスを構築したい」といったクライアントの要望に対し、最適な技術アーキテクチャを設計し、実証実験(PoC)の計画・実行をリードします。

ITエンジニア、特に特定技術の研究開発や先進的なプロジェクトに携わってきた人材の専門性が直接活かせる職種です。技術の仕組みや特性を熟知しているため、クライアントに対して技術の本質を分かりやすく解説し、ビジネスへのインパクトを具体的に示すことができます。

常に最新技術の動向を追い続ける知的好奇心と、技術をビジネス価値に転換する応用力が不可欠です。

業務改革(BPR: Business Process Re-engineering)コンサルタントは、クライアント企業の既存の業務プロセスを根本から見直し、ITシステムを活用して劇的な効率化や品質向上を実現するための支援を行います。

特定の業務領域(例:会計、人事、生産管理、販売管理など)を対象に、現状の業務フロー(As-Is)を可視化・分析し、無駄や非効率な点を洗い出します。その上で、あるべき業務フロー(To-Be)を設計し、その実現に必要となるシステムの要件定義や導入支援までを行います。

システム開発における要件定義や基本設計の経験が非常に役立ちます。業務担当者へのヒアリングを通じて課題を抽出し、それをシステム仕様に落とし込むスキルは、BPRコンサルタントのコアスキルと直結します。

ERP(Enterprise Resource Planning)コンサルタントは、SAPやOracleに代表されるERPパッケージの導入を通じて、企業の基幹業務(会計、人事、生産、販売など)全体の最適化を支援します。

ERPは企業の経営資源を統合的に管理するための大規模なソフトウェアであり、その導入は全社的な一大プロジェクトとなります。ERPコンサルタントは、クライアントの業務要件に合わせてパッケージの機能を設定(カスタマイズ)したり、パッケージの標準機能に合わせて業務プロセスの方を変更する提案を行ったりします。

大規模なシステム開発・導入プロジェクトの経験があるエンジニアにとって、親和性の高い職種です。特に、要件定義から設計、開発、テスト、移行、運用保守までの一連のサイクルを理解していることは大きな強みとなります。

CRM(Customer Relationship Management)コンサルタントは、SalesforceなどのCRMツールを導入・活用し、企業の顧客との関係性を強化するための戦略立案から実行までを支援します。

主な目的は、マーケティング活動の効率化、営業プロセスの可視化・標準化、カスタマーサポートの品質向上などを通じて、顧客満足度と収益を向上させることです。

具体的な業務としては、営業・マーケティング部門の課題をヒアリングし、CRMシステムを用いた解決策を提案、ツールの設定やカスタマイズ、導入後の定着化支援などを行います。

Webアプリケーション開発やSaaS製品の導入経験があるエンジニアは、その技術的知見を活かせます。特に、API連携やデータ移行といったシステム連携の知識は、CRMを他のシステムと繋ぎこむ際に非常に重要です。

サイバーセキュリティコンサルタントは、巧妙化・複雑化するサイバー攻撃の脅威から企業の重要な情報資産を守るための専門家です。

その役割は多岐にわたり、

・企業全体のセキュリティ戦略やポリシーの策定

・国内外の法規制(個人情報保護法やGDPRなど)への対応支援

・システムやネットワークの脆弱性診断

・インシデント発生時の対応支援(フォレンジック調査など)

・従業員へのセキュリティ教育まで 幅広く手掛けます。

インフラ、ネットワーク、セキュリティ製品の設計・構築・運用経験を持つエンジニアの専門性が最大限に活かせる領域です。

データサイエンティスト/AIコンサルタントは、統計学や機械学習などの専門知識を駆使して、企業が保有する膨大なデータを分析し、ビジネス課題の解決や新たな価値創造に繋がる知見を導き出す役割を担います。

例えば、顧客の購買履歴データから優良顧客の離反を予測するモデルを構築したり、工場のセンサーデータから製品の不良品発生を予知するAIを開発したりします。課題の特定から、データ収集・加工、分析モデルの構築、そして分析結果のビジネス施策への落とし込みまでを一貫して支援します。

データ分析基盤の構築経験や、Python/Rを用いた機械学習モデルの開発経験があるエンジニアにとって、まさに専門性を活かせる職種です。

高い分析技術やプログラミングスキルはもちろんのこと、分析結果が何を意味するのかをビジネスの文脈で解釈し、専門家でないクライアントにも分かりやすく説明する「翻訳力」が極めて重要になります。ビジネス課題をデータ分析の問題に落とし込む課題設定能力も求められます。

クラウドコンサルタントは、AWS、Microsoft Azure、Google Cloudといったパブリッククラウドサービスを最大限に活用し、企業のITインフラの最適化やDX推進を支援します。

オンプレミス環境で稼働している既存システムをクラウドへ移行する「クラウドリフト&シフト」の計画策定・実行支援が主な業務の一つです。また、クラウドネイティブな技術(コンテナ、サーバーレスなど)を活用した、俊敏で拡張性の高いシステムアーキテクチャの設計や、クラウド利用コストの最適化(FinOps)なども手掛けます。

インフラエンジニアやクラウドエンジニアとしての設計・構築・運用経験が直接活かせる分野です。各クラウドサービスの特性を深く理解し、クライアントの要件(性能、可用性、セキュリティ、コスト)に応じて最適なサービスを組み合わせる能力が求められます。

技術的な専門性に加え、クラウド化によるビジネス上のメリットを経営層に説明し、全社的な移行プロジェクトを推進していくためのプロジェクトマネジメント能力も重要です。

PMO(Project Management Office)コンサルタントは、クライアント企業が実施する大規模かつ複雑なプロジェクトに第三者の客観的な立場で参画し、そのプロジェクトが円滑に成功裏に完了するよう支援します。

特定のシステムを導入するのではなく、プロジェクト全体のマネジメントを専門とします。主な役割は、プロジェクト計画の策定支援、進捗管理、課題管理、リスク管理、品質管理、そして関係者間のコミュニケーション促進などです。複数のベンダーが関わる複雑なプロジェクトにおいて、全体の舵取り役を担うことも少なくありません。

ITエンジニア、特にプロジェクトリーダー(PL)やプロジェクトマネージャー(PM)の経験は、PMOコンサルタントとして働く上で絶大な強みとなります。開発現場の実態を理解しているため、現実的な計画を立て、潜在的なリスクを早期に発見することができます。

特定の技術や製品に偏らない中立的な立場から、論理的にプロジェクトを分析・評価し、的確な助言を行う能力、そして様々な立場のステークホルダーと円滑な関係を築く高度なコミュニケーション能力が求められます。

M&AにおけるITデューデリジェンス(DD)担当は、企業の合併・買収(M&A)のプロセスにおいて、買収対象企業のIT資産やIT組織の実態を調査・評価する専門家です。

財務や法務のDDと並行して行われ、対象企業が持つ情報システム、ITインフラ、セキュリティ体制、IT人材などを精査します。その目的は、ITに起因する潜在的なリスク(例:老朽化したシステム、追加投資の必要性)や、買収後のシステム統合(PMI)における課題やコストを事前に洗い出し、買収価格や契約条件の交渉材料を提供することです。

幅広い技術領域の知識を持つITエンジニアや、ITアーキテクト、情報システム部門での経験が活かせる、専門性の高い職種です。限られた時間の中で対象企業のIT全体を素早く正確に評価する能力が求められます。

技術的な評価だけでなく、その評価結果がM&Aのディール全体にどのような財務的インパクトを与えるかを分析し、報告するスキルも必要となるため、ITとファイナンスの両方の知識を深めることができるキャリアです。

| サービス名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

|

ITエンジニアの価値を正確に見極め、技術が活きるコンサル求人を厳選。 独自の内部情報で、入社後のミスマッチを防止。 |

詳細 > | |

|

【ハイクラス】ビズリーチ利用者の5人に1人がエンジニア。 年収800万円以上を目指す方向け! |

詳細 > | |

|

40歳以上のITコンサル転職に特化。 丁寧なヒアリングで希望のキャリアを実現! |

詳細 > | |

|

IT・Web・ゲーム業界の幅広い職種に対応。 開発職だけでなく、社内SE、ゲーム系など多角的なキャリアチェンジを検討したいエンジニアに最適。 |

詳細 > | |

|

エンジニアの年収アップ転職に特化し、平均年収122万円UPの実績。 コンサルに強い運営母体を活かした交渉力が強み。 |

詳細 > |

エンジニアからコンサルタントへのキャリアチェンジは、単に職種を変える以上の意味を持ちます。それは、ご自身の専門性と能力を新しいステージで活かし、キャリアの成長角度を劇的に上げるための戦略的な一手です。

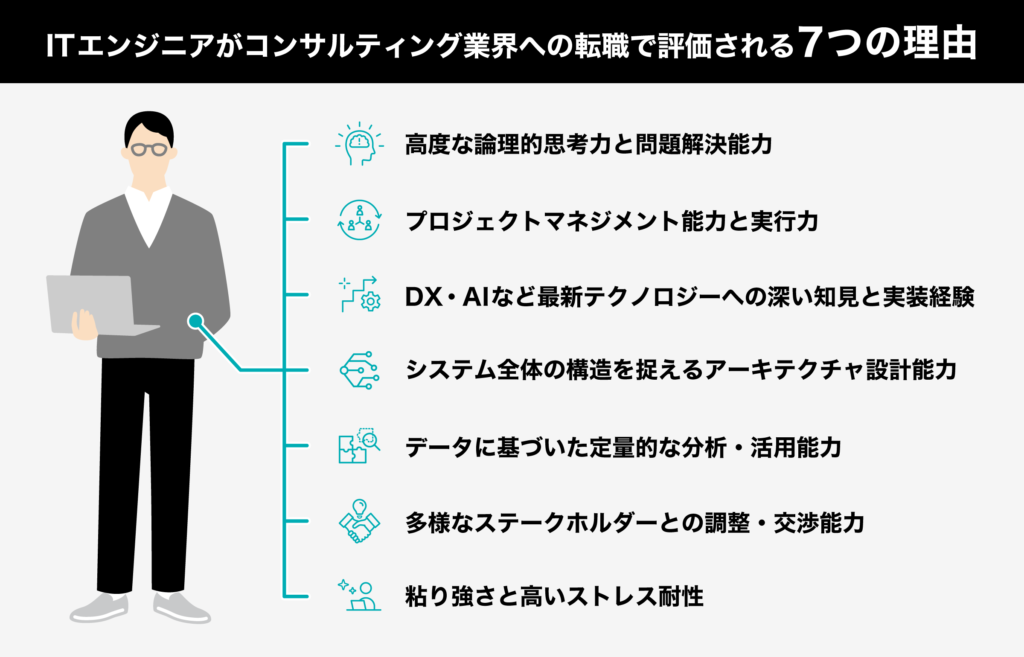

この章では、エンジニアがコンサルティング業界で高く評価され、成功できる理由を様々な角度から分析します。

ITエンジニアが持つ高度な論理的思考力と問題解決能力は、コンサルティング業界で極めて高く評価される根源的なスキルです。エンジニアは日常業務において、プログラムの設計やコーディング、デバッグといった作業を通じて、常に論理の整合性を追求しています。

例えば、ある機能が正常に動作しない場合、考えられる原因を網羅的に洗い出し、一つひとつ仮説を立てて検証し、根本原因を特定するというプロセスを無意識のうちに繰り返しています。この一連の作業は、複雑に絡み合った事象を構造的に分解し、因果関係を正確に捉え、最適な解決策を導き出すという、コンサルタントに求められる問題解決のアプローチそのものです。

クライアントが抱える曖昧で巨大な経営課題に対しても、この能力を応用し、課題を具体的なサブイシューに分解し、それぞれの本質的な原因を特定し、実行可能な解決策を論理的に組み立てることができます。

机上の空論ではない、緻密な論理に基づいた課題分析と解決策の提示は、クライアントからの信頼を獲得する上で最も重要な要素であり、エンジニア経験がその強固な土台となります。

システム開発プロジェクトを完遂した経験は、コンサルティングプロジェクトを遂行する上で直接的に活かせる貴重な資産です。多くのITエンジニアは、ウォーターフォールやアジャイルといった開発手法に基づき、要件定義から設計、開発、テスト、そしてリリースに至るまでの一連のフェーズを経験しています。

この過程では、WBS(作業分解構成図)の作成によるタスクの洗い出し、スケジュール管理、リソース配分、進捗確認、そして予期せぬトラブルへの対応など、多岐にわたるマネジメントスキルが求められます。

特に、仕様変更や技術的な障壁といった課題に対して、関係者と調整しながら現実的な落としどころを見つけ、プロジェクトを前進させてきた経験は、コンサルティングの現場で頻発する困難な状況を乗り越える力となります。

クライアントの課題解決プロジェクトもまた、目的設定、現状分析、施策立案、実行、効果測定という一連の流れで進められます。ITエンジニアが培った、ゴールから逆算して計画を立て、着実にタスクを実行し、チームを動かして完遂させるという経験は、まさにコンサルタントとして高く評価されます。

あらゆる業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる現代において、テクノロジーに関する深い知見と、それを実際にシステムとして実装した経験は、コンサルタントにとって強力な武器となります。

AI、クラウド、IoT、データサイエンスといった最新技術の活用は、もはや企業の競争力を左右する重要な経営課題です。ITエンジニアは、これらの技術の仕組みや特性、メリット・デメリット、そして導入における技術的な制約や現実的なコスト感を肌で理解しています。

そのため、単に「AIを導入しましょう」といった抽象的な提案に終始せず、「クライアントのこの業務には、どのAI技術(例:画像認識、自然言語処理)を、どのクラウドサービス(例:AWS, Azure, GCP)上で、どのように実装するのが最も効果的か」といった、具体的で実現可能性の高い提案を行うことができます。

この「絵に描いた餅」で終わらせない説得力は、技術的背景を持たないコンサルタントにはない大きな強みです。クライアントに対して、技術の本質を分かりやすく解説し、導入後の具体的なイメージを提示できる能力は、DX戦略の策定から実行支援まで、幅広いコンサルティング領域で高く評価されます。

ITエンジニア、特にシステム設計やインフラ構築に携わった経験を持つ人材は、物事を俯瞰的に捉え、全体の構造を設計する能力に長けています。

システム開発におけるアーキテクチャ設計とは、ビジネス上の要求を満たすために、様々な技術要素(サーバー、ネットワーク、データベース、アプリケーションなど)をどのように組み合わせ、連携させるのが最適かを考える作業です。

そこでは、性能、信頼性、拡張性、セキュリティといった、互いにトレードオフの関係にある要件を総合的に判断し、将来の変化も見据えた上で最適な構造を導き出す必要があります。

この能力は、コンサルティング業務において、企業のビジネスモデルや業務プロセス全体を改革する際に極めて重要となります。

ITエンジニアは、業務を通じて大量のデータを扱うことに慣れています。

日常的にデータと向き合い、そこから事実を読み解いています。このような経験を通じて培われたデータハンドリング能力や、数字の裏にある意味を考察する力は、現代のコンサルティングに不可欠なデータドリブンなアプローチの基盤となります。

コンサルタントは、クライアントの勘や経験だけに頼るのではなく、市場データ、顧客データ、財務データといった客観的な事実に基づいて現状を分析し、戦略を立案します。

エンジニアは、データの取得、加工、分析、可視化という一連のプロセスをスムーズに実行できるだけでなく、データの信憑性や偏りを見抜く批判的な視点も持ち合わせています。BIツールや統計解析言語(Python, Rなど)のスキルがあれば、さらに高度な分析を行い、示唆に富んだインサイトを導き出すことができます。

事実に基づいた説得力のある提言は、クライアントの意思決定を力強く後押しするため、エンジニアの持つ定量的な分析能力は大きな強みとなります。

システム開発プロジェクトは、決してエンジニアだけで完結するものではなく、実に多くの関係者(ステークホルダー)との連携の上に成り立っています。

例えば、プロジェクトマネージャー、他の開発メンバー、デザイナー、品質保証(QA)担当者、インフラ担当者、そして何よりもクライアントやユーザー部門など、様々な立場の人々と日常的にコミュニケーションを取る必要があります。

それぞれの立場には、異なる要求や思惑、専門知識のレベル差があります。エンジニアは、技術的に難しい点を非エンジニアに分かりやすく説明したり、仕様を巡って関係部署と粘り強く交渉したり、あるいは外部のベンダーと協力して開発を進めたりと、複雑な利害関係の中でプロジェクトを円滑に進めるための調整能力を磨いています。

この経験は、クライアント企業の様々な部署や役職の人々と関わり、時には反対意見を持つ人々を説得しながら変革を推進していくコンサルティング業務において、そのまま活かすことができます。

相手の立場を理解し、専門外の人にも伝わる言葉で論理的に説明し、共通のゴールに向かって協力関係を築く能力は、コンサルタントにとって不可欠なソフトスキルであり、高く評価されるポイントです。

ITエンジニアの仕事は、華やかなイメージとは裏腹に、地道で粘り強さが求められる場面が数多くあります。

このような困難な状況を乗り越え、最終的にシステムを完成させ、安定稼働させるという経験は、エンジニアに非常に高いストレス耐性と、目標を最後までやり遂げるという強い責任感を植え付けます。

コンサルティングの仕事もまた、知力・体力ともにハードなことで知られています。タイトなスケジュールの中で膨大な情報を分析し、質の高いアウトプットを出し続けなければならず、クライアントからの厳しい要求やプレッシャーに常に晒されます。

エンジニアとしてタフな場面を乗り越えてきた経験は、このような高負荷な環境への適性を示すものとして、高く評価されます。どんなに困難な課題に直面しても、冷静さを失わず、粘り強く解決策を探し続けることができる精神的な強さは、クライアントに最後まで寄り添い、変革を成功に導くコンサルタントにとって不可欠な資質です。

| サービス名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

|

ITエンジニアの価値を正確に見極め、技術が活きるコンサル求人を厳選。 独自の内部情報で、入社後のミスマッチを防止。 |

詳細 > | |

|

【ハイクラス】ビズリーチ利用者の5人に1人がエンジニア。 年収800万円以上を目指す方向け! |

詳細 > | |

|

40歳以上のITコンサル転職に特化。 丁寧なヒアリングで希望のキャリアを実現! |

詳細 > | |

|

IT・Web・ゲーム業界の幅広い職種に対応。 開発職だけでなく、社内SE、ゲーム系など多角的なキャリアチェンジを検討したいエンジニアに最適。 |

詳細 > | |

|

エンジニアの年収アップ転職に特化し、平均年収122万円UPの実績。 コンサルに強い運営母体を活かした交渉力が強み。 |

詳細 > |

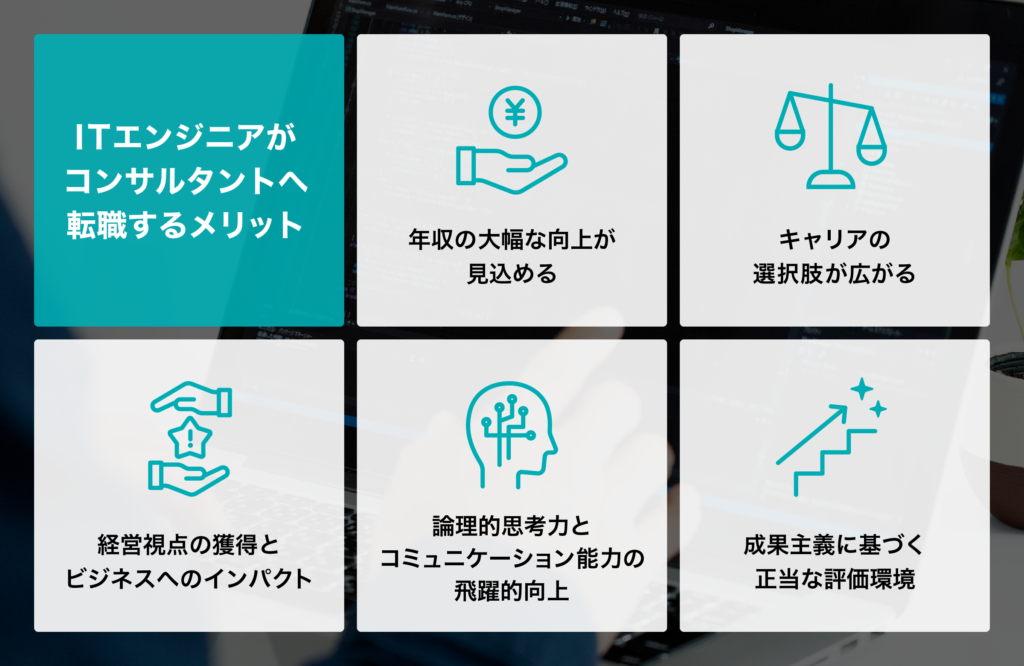

コンサルティングへの転身がもたらす経済的なメリットを、具体的なデータで見ていきましょう。このキャリアシフトは、多くの場合、年収の大幅な向上につながります。

コンサルティング業界は、他の業界と比較して給与水準が非常に高いことで知られており、年収の大幅な向上が期待できることは、転職の大きなメリットです。

転職によって年収が100万円から300万円ほど上がるケースは珍しくなく、これはITコンサルタントへの市場の強いニーズを反映しています。例えば、日系大手SIerで年収700万円だった30代のエンジニアが、外資系ITコンサルティングファームへ転職し、年収900万円を実現したという事例もあります。

下の表は、世界四大コンサルティングファーム(BIG4)における役職ごとの年収の目安です。キャリアが進むにつれて、どれほどの経済的成長が期待できるかが具体的にわかります。

| 役職ランク | PwCコンサルティング | デロイト トーマツ コンサルティング | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | KPMGコンサルティング |

| アナリスト/アソシエイト | 550万円~ | 580万円~ | 550万円~ | 570万円~ |

|---|---|---|---|---|

| コンサルタント/シニアアソシエイト | 700万~1,000万円 | 700万~1,100万円 | 750万~1,000万円 | 700万~900万円 |

| マネージャー | 1,000万~1,500万円 | 1,300万~1,700万円 | 1,000万~1,500万円 | 900万~1,300万円 |

| シニアマネージャー | 1,400万~2,000万円 | 1,500万~2,000万円 | 1,400万~1,800万円 | 1,300万~1,600万円 |

| ディレクター/パートナー | 2,000万円~ | 2,000万円~ | 1,800万円~ | 1,500万円~ |

この表が示すように、マネージャークラスになると年収1,000万円の大台を超え、シニアマネージャー以上では2,000万円も視野に入ってきます。これは、エンジニアとしてのキャリアパスと比べて、より急な成長曲線を描ける可能性を示しています。

コンサルタントとしての経験は、単なる職歴ではなく、キャリア全体を加速させる強力なエンジンになります。数年間コンサルティングを経験することで、その後のキャリアに非常に多様な選択肢が生まれます 。

コンサルティング経験者が選ぶ主なキャリアパスは以下の通りです。

また、長期的なキャリアの安定性という点も重要です。多くのSIerでは、一定の年齢になると管理職から外れる「役職定年」制度がありますが、コンサルティングファームでは実力さえあれば年齢に関係なく第一線で活躍し続けることができます。

これは「人生100年時代」を見据えた、持続可能なキャリアを築く上で大きなメリットです。

ITエンジニアがコンサルタントへ転職する最大のメリットの一つは、「作る」視点から「儲ける・成長させる」視点へ、すなわち経営視点を獲得できることです。エンジニアとしての仕事は、多くの場合、与えられた要件や仕様に基づき、高品質なシステムを納期内に開発することが主なミッションとなります。

一方、コンサルタントは、クライアント企業の経営層と直接対峙し、「なぜこのシステムが必要なのか」「それによって企業の売上や利益はどう変わるのか」「競合他社に対してどのような優位性を築けるのか」といった、ビジネスの根幹に関わる問いからスタートします。

中期経営計画の策定支援や新規事業の収益性評価といったプロジェクトを通じて、財務諸表を読み解き、市場を分析し、戦略を立案するプロセスを経験することで、物事を常に投資対効果(ROI)で捉える思考が身につきます。

自身の仕事がクライアントの経営数値に直接的なインパクトを与える経験は、大きなやりがいと責任感をもたらし、キャリアにおける視座を格段に引き上げてくれるでしょう。

コンサルティングの仕事は、「考えて、伝える」ことの連続であり、その両輪である論理的思考力とコミュニケーション能力が徹底的に鍛えられます。

コンサルタントは、複雑な事象を構造化して分かりやすく整理し(ロジカルシンキング)、説得力のあるストーリーを構築する能力が常に求められます。また、その思考の成果を、クライアント企業の役員から現場担当者まで、様々な立場の人に理解・納得してもらう必要があります。

そのために、パワーポイントなどを用いたドキュメンテーション能力や、人前で堂々と分かりやすく話すプレゼンテーション能力、相手の真意を引き出すヒアリング能力といったソフトスキルが、日々の業務の中で実践的に磨かれていきます。

特に、ファーム内で繰り返される上司や同僚からの厳しいレビューは、自身の思考の甘さや表現の曖昧さを浮き彫りにし、飛躍的な成長を促します。これらのスキルは、どんな職種においても役立つ普遍的なビジネススキルです。

日本の多くの事業会社では、依然として年功序列的な評価制度が残っている場合があります。一方、コンサルティングファームの多くは、年齢や在籍年数に関係なく、個人の出した成果(クライアントへの貢献価値)によって評価が決まる、徹底した実力主義・成果主義の文化が根付いています。

これは、プロフェッショナルとして自らの能力で勝負したいと考える人にとっては、非常に魅力的な環境です。

プロジェクトでのパフォーマンスが高く評価されれば、同年代よりも早く昇進し、より大きな責任と高い報酬を得ることが可能です。逆に、成果を出せなければ評価は厳しくなりますが、その評価は常に明確な基準に基づいており、自身の強みや課題を客観的に把握することができます。

このような透明性の高い評価環境に身を置くことで、常に自己成長への高いモチベーションを維持し、自身の市場価値を継続的に高めていくことができます。

| サービス名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

|

ITエンジニアの価値を正確に見極め、技術が活きるコンサル求人を厳選。 独自の内部情報で、入社後のミスマッチを防止。 |

詳細 > | |

|

【ハイクラス】ビズリーチ利用者の5人に1人がエンジニア。 年収800万円以上を目指す方向け! |

詳細 > | |

|

40歳以上のITコンサル転職に特化。 丁寧なヒアリングで希望のキャリアを実現! |

詳細 > | |

|

IT・Web・ゲーム業界の幅広い職種に対応。 開発職だけでなく、社内SE、ゲーム系など多角的なキャリアチェンジを検討したいエンジニアに最適。 |

詳細 > | |

|

エンジニアの年収アップ転職に特化し、平均年収122万円UPの実績。 コンサルに強い運営母体を活かした交渉力が強み。 |

詳細 > |

エンジニアからコンサルタントに転職する際に特に評価されるスキルを5つ解説します。

仮説思考力とは、限られた情報の中から「おそらくこれが問題の本質(あるいは解決策)だろう」という仮説を立て、その仮説を証明するために必要な分析や情報収集を行うことで、効率的に結論に至る思考法です。

これは、闇雲に全ての情報を網羅的に分析するのではなく、常にゴールから逆算して最短距離で答えに近づこうとするアプローチであり、多忙なコンサルティング業務を遂行する上で必須のスキルとなります。

ITエンジニアは、特にシステムの障害対応やデバッグの場面で、この仮説思考を無意識に実践しています。「このエラーログは、おそらくデータベース接続部分の問題だろう」と仮説を立て、その周辺を重点的に調査し、違えばまた次の仮説を立てて検証する、というプロセスを繰り返します。

この経験は、クライアントの経営課題に対しても応用可能です。「競合A社の新製品が、自社の売上減少の原因ではないか」といった仮説を立て、それを裏付けるために市場シェアや顧客アンケートのデータを分析するといった形で、迅速な問題解決に繋がります。

システム開発プロジェクトを計画通りに完遂させるプロジェクトマネジメントスキルは、コンサルタントの実行力を示す上で非常に強力な武器となります。

多くのエンジニア、特にプロジェクトリーダーやマネージャーの経験者は、要件定義からリリースまでの全工程において、WBS(作業分解構成図)の作成、スケジュール管理、課題・リスクの特定と対応、チームメンバーや関連部署との調整といったタスクを経験しています。

コンサルティングプロジェクトも同様に、目的設定、現状分析、施策立案、実行支援という明確なフェーズと納期が存在します。エンジニアとして培った、ゴールから逆算してタスクを洗い出し、計画を立て、予期せぬ問題に対応しながら着実にプロジェクトを前進させる能力は、そのままコンサルティング業務に活かすことができます。

特に、技術的な要素が絡むDXプロジェクトなどでは、開発現場のリアルな感覚に基づいた現実的なプロジェクト計画を立てられるため、クライアントから高い信頼を得ることができます。この「計画し、完遂させる力」は、提案の実行責任を担うコンサルタントにとって不可欠なスキルです。

現代のコンサルティングにおいて、テクノロジーはもはや単なる支援ツールではなく、ビジネス変革そのものを駆動するエンジンです。そのため、AI、クラウド、データサイエンスといった先端技術に関する深い知見は、コンサルタントにとって極めて重要なスキルとなります。

エンジニア出身者の最大の強みは、これらの技術を単なるバズワードとして知識で知っているだけでなく、実際にシステムとして「実装した経験」があることです。この実装経験があるからこそ、技術のメリットだけでなく、その限界や導入における現実的なハードル(技術的負債、既存システムとの連携、必要な人材スキルなど)を具体的に語ることができます。

「絵に描いた餅」で終わらせない説得力と実現可能性の高さは、他のバックグラウンドを持つコンサルタントとの明確な差別化要因となり、高く評価されます。

コンサルタントに求められるコミュニケーションスキルは多岐にわたりますが、エンジニア出身者にとって特に価値が高いのは、技術的な事象とビジネス的な課題とを繋ぐ「翻訳力」です。

エンジニアは、クライアントのビジネス上の要望を技術的な仕様書に「翻訳」し、逆に、システムの技術的な制約をビジネスサイドに分かる言葉で「翻訳」する役割を日常的に担っています。この能力は、経営層と開発現場の間に立ち、両者の橋渡し役となることが多いテクノロジー系コンサルタントにとって不可欠です。

例えば、CEOに対しては「クラウド移行によって、サーバー維持コストが年間〇%削減でき、新規サービス開発のスピードが2倍になります」とビジネスインパクトを語り、一方で、現場のIT担当者に対しては「AWSのサーバーレスアーキテクチャを採用し、CI/CDパイプラインをこのように構築します」と技術的な議論をリードするといった、相手の知識レベルや関心事に合わせたコミュニケーションが求められます。

この「翻訳力」は、DXプロジェクトを円滑に推進する上で極めて重要なスキルです。

IT業界の技術革新のスピードは非常に速く、エンジニアは常に新しいプログラミング言語、フレームワーク、開発手法などを自主的に学び続けることが求められます。

この、未知の領域に対する知的好奇心と、必要な知識やスキルを短期間で効率的に習得する「キャッチアップ能力」は、コンサルタントにとって不可欠な素養です。

コンサルタントは、プロジェクトごとに全く異なる業界(金融、製造、小売など)やテーマ(戦略、業務改革、人事など)を担当するため、その都度、膨大な専門知識をゼロからインプットしなければなりません。

エンジニアとして、英語の技術ドキュメントを読み解いたり、実際に手を動かして新しい技術を試したりすることで培った「学び方」を知っていることは、このプロセスにおいて大きなアドバンテージとなります。

どんなテーマを任されても、臆することなく迅速に専門性を高め、クライアントに対して付加価値を提供できるポテンシャルは、コンサルティングファームから高く評価されるポイントです。

| サービス名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

|

ITエンジニアの価値を正確に見極め、技術が活きるコンサル求人を厳選。 独自の内部情報で、入社後のミスマッチを防止。 |

詳細 > | |

|

【ハイクラス】ビズリーチ利用者の5人に1人がエンジニア。 年収800万円以上を目指す方向け! |

詳細 > | |

|

40歳以上のITコンサル転職に特化。 丁寧なヒアリングで希望のキャリアを実現! |

詳細 > | |

|

IT・Web・ゲーム業界の幅広い職種に対応。 開発職だけでなく、社内SE、ゲーム系など多角的なキャリアチェンジを検討したいエンジニアに最適。 |

詳細 > | |

|

エンジニアの年収アップ転職に特化し、平均年収122万円UPの実績。 コンサルに強い運営母体を活かした交渉力が強み。 |

詳細 > |

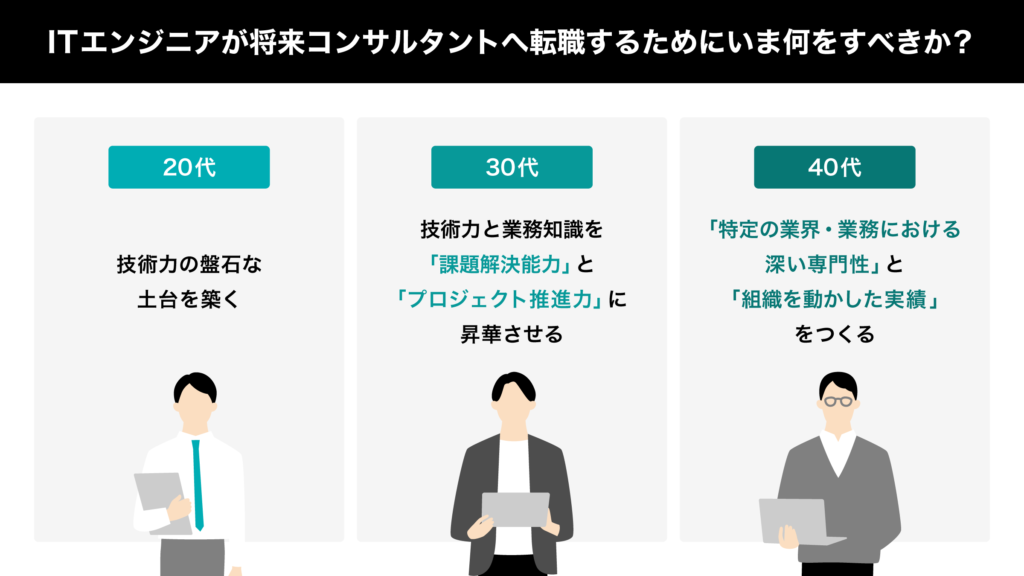

ITエンジニアが将来コンサルタントへ転職するために、いま何をすべきか、どのような準備をすべきか、解します。

20代のITエンジニアがまず最優先すべきは、技術力の盤石な土台を築くことです。コンサルタントにとって、エンジニア出身という経歴は「テクノロジーを深く理解し、実装経験に裏打ちされた提言ができる」という強力な武器になります。

そのため、まずは担当業務において誰にも負けない専門性を身につけることを目指しましょう。具体的には、コーディングスキルはもちろん、システム設計やアーキテクチャに関する知識を深めることが重要です。

同時に、意識して「なぜこの機能が必要なのか」というビジネス背景を理解する癖をつけましょう。要件定義の場に積極的に参加したり、企画担当者と対話したりすることで、技術がどのようにビジネス課題の解決に繋がるのかを学ぶことができます。

また、『ロジカル・シンキング』などの思考法に関する書籍を読み、日々の業務報告やメール作成でその思考法を実践することも、コンサルタントの基礎体力を養う上で非常に有効です。

焦る必要はありません。まずは技術のプロとして信頼される存在になることが、将来への最短距離となります。

30代は、培ってきた技術力と業務知識を「課題解決能力」と「プロジェクト推進力」に昇華させる重要な時期です。

この年代では、単なる一担当者ではなく、プロジェクトリーダーやマネージャーとして、チームを率いてプロジェクトを成功に導いた経験が極めて高く評価されます。進捗管理、課題管理、予算管理、そして他部署やベンダーとの折衝といったマネジメント経験を積極的に積みましょう。

さらに、「Why(なぜやるのか)」から「What(何をすべきか)」を自ら提案する姿勢が求められます。担当システムの改善点や、ITを活用した新規事業のアイデアなどを、具体的な費用対効果を試算した上で、企画書にまとめて上司や関連部署に提案してみましょう。

この経験は、コンサルタントの根幹業務である価値提案のトレーニングになります。また、クラウド、AI、サイバーセキュリティといった需要の高い特定技術領域の専門性を深め、自身の「武器」を明確にすることも重要です。転職エージェントに登録し、情報収集を始めるのにも最適な時期と言えます。

40代でのコンサルタント転職は、「特定の業界・業務における深い専門性」と「組織を動かした実績」が成功の鍵となります。

この年代の候補者には、ポテンシャルではなく、即戦力のマネージャー以上の活躍が期待されます。そのため、これまでのキャリアで培った金融、製造、小売といった特定のインダストリー(業界)知識を棚卸しし、自身の強みがどのコンサルティングファームのどの領域(プラクティス)で活かせるのかを戦略的に見極める必要があります。

アピールすべきは、単一のプロジェクト成功体験ではなく、事業部長や情報システム部長といった立場で、IT戦略を立案し、組織を巻き込みながら大規模な変革(DXなど)を主導した経験です。数億円規模の予算管理や、複数ベンダーを束ねたプログラムマネジメントの実績は、極めて有力なアピール材料となります。

また、人脈を通じたリファラル採用も多くなるため、社外の勉強会などに参加し、コンサルティング業界との接点を作っておくことも重要です。これまでのキャリアの集大成として、自身の価値を最大限に伝える準備が求められます。

| サービス名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

|

ITエンジニアの価値を正確に見極め、技術が活きるコンサル求人を厳選。 独自の内部情報で、入社後のミスマッチを防止。 |

詳細 > | |

|

【ハイクラス】ビズリーチ利用者の5人に1人がエンジニア。 年収800万円以上を目指す方向け! |

詳細 > | |

|

40歳以上のITコンサル転職に特化。 丁寧なヒアリングで希望のキャリアを実現! |

詳細 > | |

|

IT・Web・ゲーム業界の幅広い職種に対応。 開発職だけでなく、社内SE、ゲーム系など多角的なキャリアチェンジを検討したいエンジニアに最適。 |

詳細 > | |

|

エンジニアの年収アップ転職に特化し、平均年収122万円UPの実績。 コンサルに強い運営母体を活かした交渉力が強み。 |

詳細 > |

結論から言うと、コンサルタントへの転職に必須の資格は基本的にありません。

コンサルティングファームの採用選考で最も重視されるのは、論理的思考力、問題解決能力、仮説思考力、コミュニケーション能力といったポテンシャルです。

これらは主に、特定のビジネス課題について解決策を議論する「ケース面接」を通じて評価されます。そのため、資格の有無よりも、これまでの実務経験の中でどのような課題をどう乗り越え、成果を出してきたかという実績そのものが、スキルを証明する上で最も強力なアピール材料となります。

必須ではありませんが、保有していることで自身の専門性や学習意欲を客観的に示し、選考で有利に働く可能性のある資格は存在します。

資格はあくまで自身の経験とスキルを補強する材料と捉え、まずは自身の強みを論理的に伝える準備をすることが最も重要です。

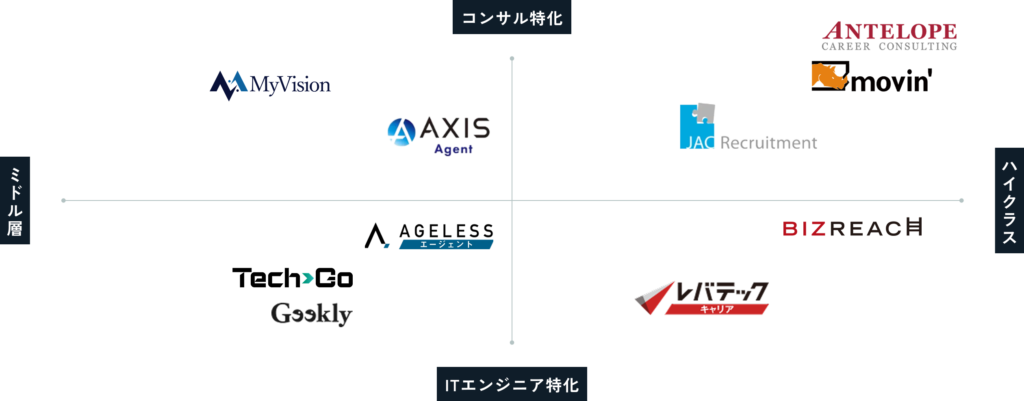

ITエンジニアとしての専門知識やスキルを活かし、コンサルタント職へのキャリアチェンジを成功させるためには、IT・コンサルティング業界の転職事情を深く理解している転職エージェントのサポートが不可欠です。

技術スキルを「課題解決力」や「論理的思考力」といったコンサルタントに求められる能力に変換してアピールする必要があります。

ここでは、エンジニアのキャリアチェンジ実績が豊富で、ITコンサル転職にも精通している転職エージェント10社を厳選して紹介します。

効率的かつ確実な転職活動では、異なる強みを持つ転職エージェントとスカウト型転職サイトの2〜3社併用がおすすめ。各社の強みや保有求人の傾向を比較しながら、あなたのスキルや志向に最もマッチしたサービスを見つけましょう。

ITエンジニアとWebクリエイターの転職に特化したエージェントです。特にITコンサルタントへのキャリアチェンジを志向するエンジニアに対し、専門性の高いサポートを提供。キャリアアドバイザーはエンジニアの技術的背景を深く理解しており、単なる求人紹介ではなく、個々のスキルがITコンサルティングの現場でどう活かせるかを具体的にアドバイスします。

求人ネットワークは、大手からスタートアップまで多岐にわたり、企業の現場責任者との密な連携により、プロジェクトの詳細やチームの雰囲気まで把握しています。これにより、自身の技術的な志向に合ったコンサルティングファームを見つけやすいでしょう。

また、エンジニアとしての経験を、コンサルタントに求められる課題解決能力や論理的思考力として効果的にアピールするための、専門特化した職務経歴書の添削サポートも充実しています。初めてのITコンサルタントへの転職でも、専門性の高いサポートによって自信を持って選考に臨める体制が整っています。

年収800万円以上のハイクラス層をメインターゲットとするスカウト型転職プラットフォームです。IT・Web業界に強く、ITコンサルティングや事業会社のDX推進といった市場価値の高いポジションの求人が充実しています。

利用者は、職務経歴書とスキルを登録しておくだけで、企業や優秀なヘッドハンターから直接オファーが届く仕組み。自分では見つけられなかった非公開求人や、現職での経験を高く評価する企業からのスカウトを受け取ることが可能となり、受け身の転職活動でもキャリアアップの機会を掴めます。

特に、現職で培ったITスキルやマネジメント経験を活かした大幅な年収アップ(平均130万円アップの実績あり)や、より上流工程でのキャリアを志向するエンジニアにとって強力なツール。コンサルティングファームやDX関連ポジションを通じて、多角的な視点から自身のキャリアを検討できるでしょう。

ミドル・シニア層(特に40代・50代)のIT人材に特化した転職エージェントサービスです。年齢ではなく、これまでの豊富なエンジニアやPMとしての技術経験・マネジメント経験を正当に評価し、活かせる求人の紹介に強みを持っています。

在籍するキャリアコンサルタントはIT業界経験豊富なベテランであり、中堅・ベテランエンジニアがキャリアチェンジや年収アップを実現するための深い知見とサポートを提供します。紹介される案件は、スキルに見合った高待遇のハイクラス求人が多く、経験を武器にした年収アップの実績も豊富です。

ITコンサルタントなど、専門性の高いポジションが中心で、経験豊富なベテランエンジニアが培ってきた技術力・プロジェクト全体を見渡す力を活かせる案件が多数あります。年齢を理由に転職を諦めることなく、これまでの経験を最大限に活かしてキャリアの高みを目指したいエンジニアに最適なサービスです。

IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントで、特にエンジニアやクリエイターといった技術職のマッチングに高い専門性を誇ります。

職種別に専門のコンサルタントチームを編成しており、エンジニアのスキルや経験、志向性を深く理解した上で、最適な求人をスピーディーに提案してくれます。コンサルティングファームの中でも、特にDX推進やIT戦略、テクノロジー導入といった領域の求人を多く扱っています。

年収アップ率の高さにも定評があり、転職後の定着率も高いことから、単なる求人紹介ではなく、入社後の活躍まで見据えたマッチングを重視していることがうかがえます。自身の技術力を軸に、キャリアアップと年収向上を目指したいエンジニアにとって頼れる存在です。

「ITエンジニアの課題解決能力を評価し、年収アップを実現する」ことをコンセプトにした、IT人材専門の転職エージェントです。特に、ITコンサルタントや大手事業会社のIT企画職といった、エンジニアリングスキルを活かせる高年収ポジションへの転職支援に強みを持っています。

大きな特徴は、週末1日で選考が完結する「1Day選考会」を設けている点です。これにより、現職で多忙なエンジニアでも効率的に転職活動を進めることが可能です。

また、回数無制限の模擬面接など、実践的な選考対策にも力を入れており、転職成功者の95%が年収アップを実現しているという実績も、自身のスキルを正当に評価してほしいと考えるエンジニアにとって魅力的です。

コンサルティング業界への転職支援に完全特化したエージェントです。特に未経験からの転職サポートに定評があり、支援実績の約7割がコンサル未経験者で占められています。

ITエンジニアがコンサルタントを目指す際に直面する「ケース面接」などの特殊な選考プロセスに対し、過去の豊富なデータに基づいた独自の想定問答集の提供や、元コンサルタントを面接官に見立てた質の高い模擬面接を何度も実施してくれます。

大手総合ファームから特定の領域に強みを持つブティックファームまで、国内のほぼ全てのコンサルティングファームと強固なコネクションを持っており、求人の網羅性が高い点も魅力です。初めてのコンサル転職で、手厚い選考対策を求めるITエンジニアにとって非常に心強いパートナーとなるでしょう。

AXIS Agentはコンサルティング業界に特化して20年以上の歴史を持つ、業界の草分け的な転職エージェントです。長年の実績から各ファームとの信頼関係が厚く、他では見られないような非公開求人や独占求人を多数保有しています。

特に、ITエンジニアからITコンサルタント、さらにはその後のキャリア(ポストコンサル)まで見据えた、生涯にわたる長期的なキャリア支援を強みとしています。

コンサル業界出身のアドバイザーが多数在籍しており、エンジニアとしての経験がどのファームのどのポジションで最も活かせるのかを的確に見極め、戦略的なキャリアプランを共に描いてくれます。

目先の転職だけでなく、将来的なキャリアの選択肢を広げたいと考えるエンジニアに最適なエージェントです。

管理職・専門職などのハイクラス層や、グローバルなキャリアを目指す人材の転職支援に強みを持つエージェントです。特に外資系企業とのパイプが太く、外資系コンサルティングファームやITベンダーへの転職実績が豊富です。

各業界・職種に特化したコンサルタントが両面型(企業側と求職者側を同じ担当者が担当)でサポートするため、企業のカルチャーや事業戦略、求める人物像といった内部情報に精通しています。

そのため、ITエンジニアの技術力が、企業のどのような課題解決に貢献できるのかを深く理解した上で、精度の高いマッチングを実現してくれます。英語力を活かしたい、あるいは将来的にグローバルな環境で活躍したいと考えるエンジニアにとって、有力な選択肢となるでしょう。

日本で最初にコンサルティング業界に特化した転職支援を開始した、30年近い歴史を持つ老舗エージェントです。戦略系、総合系、IT系、人事系など、あらゆるコンサルティング領域を網羅しており、業界への深い知見と圧倒的な情報量が強みです。

在籍するキャリアコンサルタントの多くがコンサル業界出身者であり、ファームごとのカルチャーの違いや、選考プロセスの特徴、さらには面接官の経歴まで把握していることも少なくありません。

エンジニアからコンサルを目指すにあたり、ファームごとの詳細な情報に基づいた、極めて実践的な書類添削や面接対策を受けられる点は、他にはない大きな魅力と言えるでしょう。

本気でコンサル業界を目指すなら、必ず登録を検討したい一社です。

金融業界とコンサルティング業界という、高い専門性が求められるハイクラス領域に特化した転職エージェントです。特に、両方の業界にまたがるようなキャリア(例:金融機関向けのITコンサルタント、フィンテック領域の戦略コンサルタントなど)に強みを発揮します。

コンサルタントは業界出身者が多く、求職者の表面的なスキルだけでなく、長期的なキャリアプランや価値観まで深く理解した上で、本質的なキャリア相談に乗ってくれます。

目先の転職成功だけでなく、入社後の活躍を支援するコーチングサービスを無料で提供するなど、候補者一人ひとりと長期的な関係を築くことを重視しています。質の高いサポートを求め、自身のキャリアとじっくり向き合いたいと考えるエンジニアに適しています。

ITエンジニアから、経営課題を解決するコンサルタントへ。そのキャリアパスは、もはや異業種への転職ではなく、あなたが持つ論理的思考力と構築力をビジネスの最前線で最大化するための「進化」と言えるでしょう。

あらゆる企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)による変革を迫られる現代において、システムの構造を理解し、実装の現実を知るあなたの視点は、机上の空論ではない「実行可能な戦略」を生み出すための最も貴重な資産です。

コンサルティングファームがエンジニア出身者を積極的に採用するのは、まさにこの「現実を動かす力」を求めているからに他なりません。これまでの対話で見てきたように、あなたの武器となるのは、デバッグで培った仮説思考力や、プロジェクトを完遂させたマネジメント能力です。

その技術的なスキルセットをビジネスの言葉に「翻訳」し、経営の視点を身につけることで、あなたの市場価値は飛躍的に高まります。20代の技術的な土台作り、30代でのマネジメント経験と応用、40代での深い専門性の発揮。年代ごとに明確な準備の道筋も存在します。

あなたのキャリアの可能性は、コードを書く画面の向こう、企業の未来を描く戦略会議の場にまで大きく広がっています。その挑戦は、あなたのエンジニアとしての経験と誇りを決して無駄にすることなく、むしろ更なる輝きを与えるものとなるはずです。

| サービス名 | 特徴 | 公式サイト |

|---|---|---|

|

ITエンジニアの価値を正確に見極め、技術が活きるコンサル求人を厳選。 独自の内部情報で、入社後のミスマッチを防止。 |

詳細 > | |

|

【ハイクラス】ビズリーチ利用者の5人に1人がエンジニア。 年収800万円以上を目指す方向け! |

詳細 > | |

|

40歳以上のITコンサル転職に特化。 丁寧なヒアリングで希望のキャリアを実現! |

詳細 > | |

|

IT・Web・ゲーム業界の幅広い職種に対応。 開発職だけでなく、社内SE、ゲーム系など多角的なキャリアチェンジを検討したいエンジニアに最適。 |

詳細 > | |

|

エンジニアの年収アップ転職に特化し、平均年収122万円UPの実績。 コンサルに強い運営母体を活かした交渉力が強み。 |

詳細 > |

士業・管理部門やハイクラス人材の転職に長けたコンサルタントチーム。転職エージェントを使って転職する方や、今後のキャリアの歩み方をどうすべきか、未来の切り開き方を二人三脚でサポート。

有料職業紹介事業許認可(13-ユ-313782)

無料のメールマガジン登録を受付中です。ご登録頂くと、「法務・経営企画・採用戦略などのお役立ち情報」を定期的にお届けします。

社外取締役/社外監査役経験を持つプロフェッショナルをご紹介。経験年数10年以上、兼務社数5社以下、女性社外役員候補者を含む、1,300名以上の専門家とマッチングできます。

ハイクラス人材専門の転職支援サービス