コンプライアンス(Compliance)とは、直訳で法令遵守を意味し、ビジネスの場においては法律や規則のみならず、倫理や社会規範や道徳、企業の利益を守ることも含まれます。

昨今、コンプライアンスという言葉を耳にする機会が増えたと感じる方は多いのではないでしょうか。コンプライアンスは直訳すると「法令遵守」になり、特に会社においては適切な体制のもと実現するものという多面的な意味合いで利用されています。

類似の用語や概念としてコーポレートガバナンス、CSR(Corporate Social Responsibility)など、企業が果たすべき社会的責任、法律に明文化されていない社会的ルールも遵守し、企業活動を行うという意味もあります。ただ、具体的にどのような場面でコンプライアンスが問題となるのかわからない方は少なくないかもしれません。

そこで本記事では、コンプライアンスの意味や重要性、コンプライアンス違反の類型や起きる原因に加え、具体的な対策方法などについて解説します。

コンプライアンスとは法令や規則・倫理・道徳基準に従って行動することsection

コンプライアンス(compliance)とは、法令や規則、倫理・道徳基準に従って行動することを意味します。具体的には、企業や組織が事業活動を行う際に、関連する法律や規制を遵守するだけでなく、社会的責任や倫理的基準に従うことも含まれます。

コンプライアンスは、企業の信頼性や透明性を高め、不正行為やリスクを回避するために不可欠な要素です。

コンプライアンスの意義と目的

コンプライアンスとは端的に言えば、「ルールを守ろう」「非常識な行動は避ける」など、当たり前のことを当たり前に行おうということです。働くことに慣れてくると、緊張感や倫理観の薄れからか、普通ならしないであろう行動をとってしまいがちです。

そうした油断から引き起こされた行動は、本人だけの問題で済まず、会社にも大きな影響を与えかねません。そのため、会社として社員のあるべき姿・取るべき行動を明確にするのがコンプライアンスの意義といえます。

コンプライアンスという場合には「①法令・規則を順守する行動」と狭い範囲のことを指すこともあるが、むしろ「②企業倫理・経営理念等を順守する行動」を含めて理解することが、現代の企業にとっては重要となってきている(KPMG ビジネスアシュアランス株式会社・吉川吉衛:2003)。とくに業界で最先端をいく企業にとっては上記の①の平均的期待水準をクリアするのは当然のことでそれだけでは、社会的・倫理的責任を果たしていると認められなくなってきている。

引用元:独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)|企業のコンプライアンスと社会的責任(CSR)

つまり、成熟した社会における企業活動では順守すべき規範(ルール)として、法律や条令などの法規範、社内ルールや業務マニュアルなどの社内規範、日本経済団体連合会の「企業行動憲章」などの倫理規範の 3 つレベルがあり、それらにのった行動をすることが求められており、それを指してコンプライアンス重視の経営という。そして、企業のコンプライアンスの実現には、積極的に従業員が関与することが求められるようになってきており、最近では「公益通報者保護法」が成立し、従業員は企業の不正行為の摘発者(内部告発者)としても役割が期待されるように大きく変化してきている

不正防止や内部監査の強化

企業におけるコンプライアンスの重要性は、以下の理由から強調されます。まず、法令遵守は企業の基本的な義務であり、違反すれば法的な制裁や罰金が課される可能性があります。

これにより、企業の財務的な負担が増加し、信用も失われます。次に、倫理的な行動は企業の社会的信用を維持し、ステークホルダー(顧客、取引先、従業員、株主など)との信頼関係を強化します。特に、グローバルなビジネス環境では、国や地域ごとの法規制に適応することが求められるため、国際的なコンプライアンス体制の整備が重要です。

また、コンプライアンスは内部統制やリスク管理と密接に関連しており、不正防止や内部監査の強化により、企業の健全な経営を支えます。これにより、長期的な成長と持続可能な発展が可能となります。企業はコンプライアンス教育や研修を通じて、全社員に法令遵守の意識を浸透させることが重要です。

コーポレートガバナンスとの違い

コンプライアンスと同じく、近年よく聞くのが「ガバナンス」ではないでしょうか。ガバナンスとは直訳すると「統治」や「管理」を意味する英語で、ビジネスにおいてはコーポレートガバナンスとも呼ばれ、「企業における適切な管理体制」のことを指します。

コンプライアンスとガバナンスは、それぞれ異なる意味を持ちますが、全く別物というわけではなく、実は近しい関係です。

適切な管理体制を作る上でルールやモラルは欠かせませんし、そのまた逆も然りです。ルールやモラルなくして適切な管理体制の構築はできないことを踏まえると、コンプライアンスはガバナンスの一部でもあるといえるでしょう。

CSRとの違い

CSRとは、英語の「Corporate Social Responsibility」の頭文字をとって作られた言葉で、「企業の社会的責任」を意味します。営利組織である企業には、利益追求の使命があるとはいえ、社会への影響を気にせず、企業活動にいそしめば、その不利益を被るのは社会全体です。

もちろん、企業活動が社会に与える影響は悪いものばかりではありません。良いことにしろ、悪いことにしろ、社会に大きく影響を与えてしまうほど、企業の影響力は大きいということであり、その自覚を通じて「企業価値を高めること」がCSRの役割だといえます。

コンプライアンスとCSRは密接な関係にあり、企業が社会的責任を果たす上で、ルールや指針の取り決めを行い、遵守することは欠かせません。そのため、コンプライアンスはCSRの根幹をなすものといえるでしょう。

コンプライアンスが注目される4つの背景section

近年、これほどまでにコンプライアンス対策の重要性が増している理由は主に4つです。

- 企業責任の増加

- 企業による不正・不祥事の増加

- 労働基準法順守の意識の高まり

- 人的資本の情報開示の義務化

それぞれ確認していきましょう。

企業責任の増加

コンプライアンス意識が高まった理由の一つは規制緩和の影響です。1990年代後半以降、さまざまな規制の解除が進んだことで、企業は以前にまして自由に経済活動を営めるようになりました。

しかし、いくら規制が取り除かれたとはいえ、企業の思うままに経済活動を行わせてしまうと、利益の追求にのみひた走り、世間一般に対する不利益を度外視してしまうかもしれません。なので、規制を緩和するかわりに、コンプライアンス対策をきちんと実施し、自分たちで自由な経済活動に対する責任を果たすことが企業に求められるようになったのです。

企業による不正・不祥事の増加

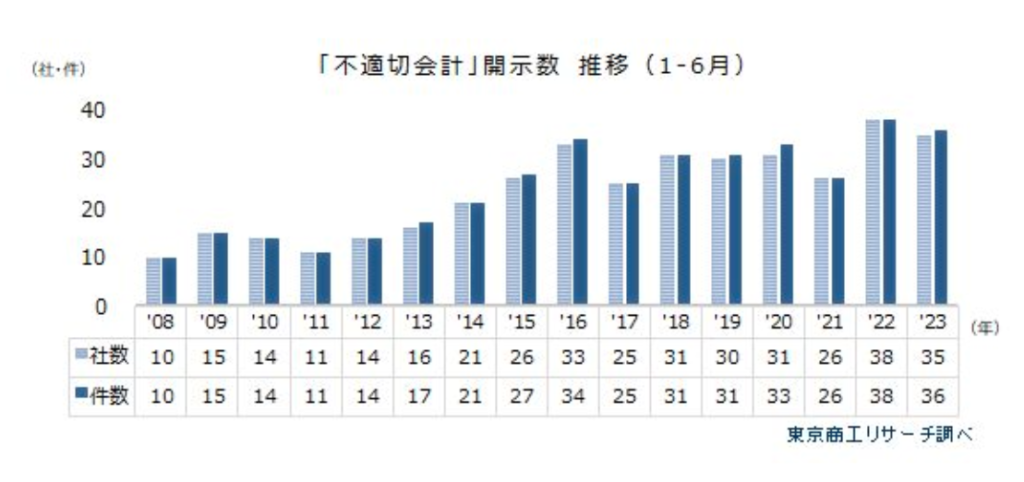

企業による不正や不祥事が多くなったことも関係しています。実際、東京商工リサーチが行った全上場企業における「不適切な会計・経理の開示企業」調査によれば、集計を開始した2008年以降、上昇傾向が続いています。

しかも、上記調査の対象となっているのは、上場企業による不適切会計のみ。その他の企業やコンプライアンス違反事例は含まれていないため、実情はもっと多い可能性があるでしょう。

加えて、不正・不祥事は関係各所を裏切る行為です。ビジネスにおいて信用は最も欠かせない要素であることを考えると、損害は計り知れません。

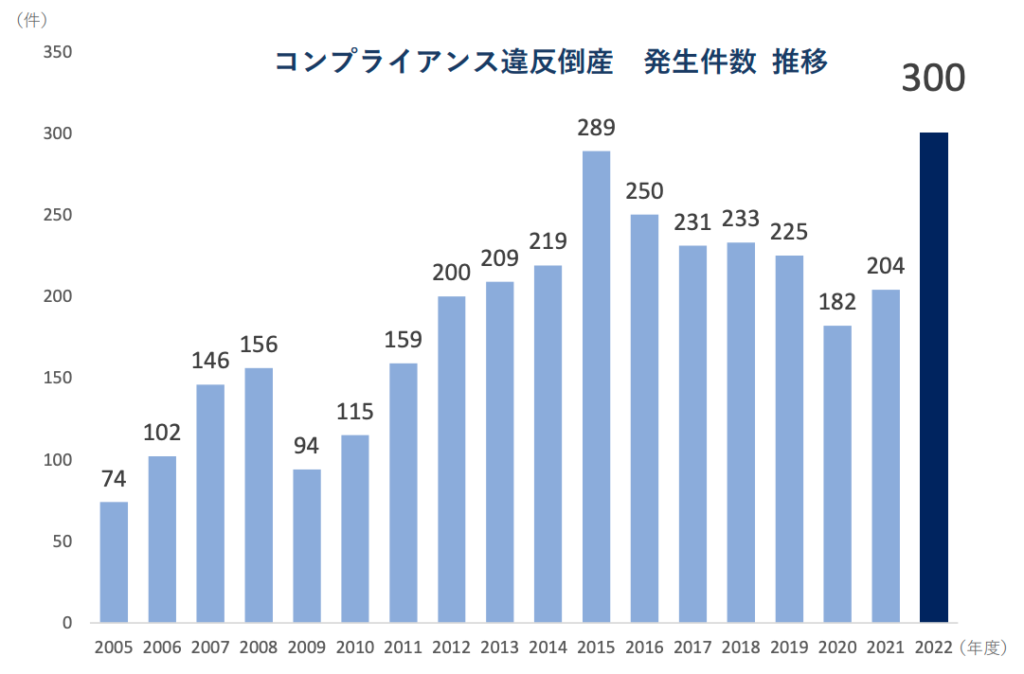

最悪の場合、会社が倒産することも十分に起こり得るでしょう。

労働基準法順守の意識の高まり

企業がコンプライアンスの対象としている領域は『商品・サービスの安全性』『不正防止』が主ではありますが、実態としては雇用関係(労働基準法、労働組合法、男女雇用機会均等法、労働安全衛生法等」に加え、「ハラスメント」「過労死」「雇用」に重きを置いている状況と言えます。

労働市場の構造変化やLGBTによる雇用形態の多様化などが進むなかで、従業員の「差別禁止」や「雇用機会均等」の促進やサービス残業の防止を含む「労働基準法の順守」などがより強く意識され、「内部公益通報対応体制」の義務化や「企業の説明責任」「情報の開示」などがトレンドになっています。

内部公益通報対応体制とは、本法第11条第2項に定める、事業者が内部公益通報に応じ、適切に対応するために整備する体制をいいます。常時使用する労働者の数が300人を超える事業者に対しては内部公益通報対応体制の整備が義務付けられています(常時使用する労働者の数が300人以下の事業者に対しては努力義務)。

引用元:消費者庁|内部公益通報対応体制の整備に関するQ&A

(目的)

第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

参考:公益通報者保護法

人的資本情報開示の義務化とコンプライアンスの開示

金融商品取引法第24条における「有価証券報告書」を発行する約4,000社の大手企業が人的資本情報開示の義務化対象になっています。(令和5年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用)

そもそも人的資本とは、内閣官房の非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針」によれば、下記のように記載されています。

人材が教育や研修、日々の業務等を通じて自己の能力や経験、意欲を向上・蓄積することで付加価値創造に資する存在であり、事業環境の変化、経営戦略の転換にともない内外から登用・確保するものであることなど、価値を創造する源泉である「資本」としての性質を有することに着目した表現

参考:内閣官房|非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針」

これまで、自社の人的資本への投資は財務会計上、固定資産の製造に携わった従業員の人件費が固定資産の残高の一部として資産計上されるだけ、つまり固定費として処理されていましたが、企業活動における価値向上に寄与するのは人材の努力によるものである。

ひいては中長期的な競争力強化や企業価値向上を実現することになる。人材戦略が取締役会やCEO・CXO間で活発に議論されることで、現場従業員の共感を得て浸透し、企業にとっては戦略の強靱性を高める上で重要であるという認識が高まった、というのが背景です。

参考:経済協力開発機構(OECD)「人的資本:知識はいかに人生を形作るか(Human Capital : How what you know shapes your life)」

基本的に下記のような内容を開示していく必要があり、この中にコンプライアンス関係のものが含まれています。

| 開示事項(例) | 任意の開示基準 | 制度開示・準制度開示 | ||||||

| ISO | WEF | SASB | GRI | 日本 | 米国 (SEC) | 欧州(ESRS (CSRD)(草案)) | ||

| (有報) | (CGコード) | |||||||

| 離職率 | ○ | ー | ○ | ○ | 人材育成方針と社内環境整備方針につき、方針と整合的で測定可能な指標、その目標・進捗状況と併せて開示 | 取締役会は、会社の目指すところや具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督(補充原則4-1③) | 企業が事業運営をする上で重視する人的資本の施策・目的として、「従業員の採用及び維持に対応するための施策・目的」を例示 | ー |

| 定着率 | ○ | ー | ー | ー | ー | |||

| 新規雇用の総数・比率 | ー | ー | ー | ○ | ー | |||

| 離職の総数 | ー | ー | ー | ○ | ー | |||

| 採用・離職コスト | ○ | ー | ー | ー | ー | |||

| 人材確保・定着の取組の説明 | ー | ー | ○ | ー | ー | |||

| 移行支援プログラム・キャリア終了マネジメント | ー | ー | ー | ○ | ー | |||

| 後継者有効率 | ○ | ー | ー | ー | ー | |||

| 後継者カバー率 | ○ | ー | ー | ー | ー | |||

| 後継者準備率 | ○ | ー | ー | ー | ー | |||

| 求人ポジションの採用充足に必要な期間 | ○ | ー | ー | ー | ー | |||

| 開示事項(例) | 任意の開示基準 | 制度開示・準制度開示 | ||||||

| ISO | WEF | SASB | GRI | 日本 | 米国 (SEC) | 欧州(ESRS (CSRD)(草案)) | ||

| (有報) | (CGコード) | |||||||

| 人権レビュー等の対象となった事業(所)の総数・割合 | ー | ○ | ー | ○ | 人材育成方針と社内環境整備方針につき、方針と整合的で測定可能な指標、その目 標・進捗状況と併せて開示 | 人権の尊重、従業員の公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引など、サステナビリ ティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべき(補充原則2-3①) | ー | ー |

| 深刻な人権問題の件数 | ー | ○ | ー | ー | ○ | |||

| 差別事例の件数・対応措置 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | |||

| 団体労働協約の対象となる従業員の割合 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| 業務停止件数 | ー | ー | ○ | ー | ○ | |||

| コンプライアンスや人権等の研修を受けた従業員割合 | ○ | ー | ー | ○ | ー | |||

| 苦情の件数 | ○ | ー | ー | ー | ○ | |||

| 児童労働・強制労働に関する説明 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | |||

| 結社の自由や団体交渉の権利等に関する説明 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | |||

| 懲戒処分の件数と種類 | ○ | ー | ー | ー | ー | |||

| サプライチェーンにおける社会的リスク等の説明 | ー | ー | ○ | ー | ー | |||

なぜコンプライアンス違反が起きるのか?主な3つの原因section

コンプライアンス違反は最悪の場合、倒産に繋がる恐れがあるにもかかわらず、なぜ違反をしてしまう企業があるのでしょうか。この項目では、コンプライアンス違反が起きる原因について確認していきましょう。

過剰なノルマや目標を課している

企業が成長するにあたって、ノルマや目標の達成は欠かせませんが、適切な数値設定がなされていてこそです。まっとうに仕事をしていては到底達成できないようなノルマや目標が課されており、かつ未達では理不尽な仕打ちを受ける状況にあれば、社員もコンプライアンスを守りようがありません。

役員や管理職などの無茶な要求が、コンプライアンス違反を引き起こしているといえるでしょう。

ずさんな管理体制が敷かれている

ずさんな管理体制もコンプライアンス違反が発生する要因となります。例えば、重要な書類や資料などがきちんとファイリングされておらず、デスクに置きっぱなしになっていれば、紛失のリスクは高まりますし、PCにセキュリティソフトが導入されていなければ、外部からの攻撃を防ぐことはできないでしょう。

また、上長や管理部門によるチェックが行われておらず、あずかり知らぬところでコンプライアンス違反が発生し、気づいたときには取り返しのつかない事態に発展しているということもありえます。

個人任せにせず、会社としてコンプライアンスを守る体制を作ることが大切だといえます。

是正の仕組みがない

是正の仕組みがないことも、コンプライアンス違反を生み出す原因です。コンプライアンス違反は基本的に社員が勝手に行うよりかは、上司の指示や組織内の暗黙の了解によって行われます。

仮に違反を行う社員自身はやりたくないと思っていても、上司や会社に逆らうのは難しいでしょう。そのため、会社の不正を告発できるような仕組みが、コンプライアンス違反を防ぐためには必要だといえます。

コンプライアンス違反のリスクと類型section

そもそもコンプライアンス違反とは、どのような行為をいうのかわからないという方も少なくないでしょう。この項目では、主なコンプライアンス違反の類型を紹介します。

そもそもコンプライアンス違反とは、どのような行為をいうのかわからないという方も少なくないでしょう。この項目では、主なコンプライアンス違反の類型を紹介します。

不正会計

不正会計とは、財務諸表に計上すべき金額を計上しない、必要な開示を行わないなど、意図的に虚偽表示をする行為を指し、粉飾決算とも呼ばれます。

偽装表示

偽装表示とは、主に商品を実勢価格よりも高値で売ることを目的に、性能や産地、銘柄、期限などの商品情報を実際とは異なる内容で表示することをいいます。

不正受給

不正受給とは、本来受け取る資格がないにもかかわらず、虚偽の申告で国や自治体からの助成金・補助金を不正に受給する・しようとすることをいいます。

不当な労働環境

コンプライアンス違反は、消費者に対して発生する問題と思われがちですが、対従業員でも問題となり、その最たるものが不当な労働環境です。長時間労働や賃金・残業代の未払いなどの労働基準法違反はもちろんのこと、セクハラやパワハラなどもコンプライアンス違反に含まれます。

情報漏えい

顧客や取引先に関する情報や、社外秘のプロジェクトに関する情報など、会社が扱う機密情報を漏えいさせることもコンプライアンス違反に該当します。

出資法違反

出資法違反とは、主に法律で認められていないにもかかわらず、業務として不特定多数から元本保証や根拠のない高利回りなどをうたって、資金集めを行うことです。

知的財産権侵害

知的財産権の侵害は、著作権や特許権、商標権など、権利者に独占的に利用が認められている創作や製品について、権利を無視して無断利用することをいいます。

コンプライアンス違反の具体的なケースと罰則section

この項目では、実際、過去にコンプライアンス違反が行われたケースにおいて、どのような罰則が行われたかを紹介します。

労務違反

会社による従業員の雇用については、労働基準法・労働契約法その他の労働法令において、詳細なルールが定められています。特に時間外労働との関係では、労働基準法が正しく適用されず、適切に残業代が支払われないケースが多いです。

他にも不当解雇・ハラスメントの問題は、会社と従業員との間で深刻なトラブルを生じやすい傾向にあります。従業員との労務トラブルが発生してしまうと、会社としてはトラブル対応に大きな時間的・経済的コストを費やすことになります。

また、違法な労務管理が露見すれば、今後の採用活動にも悪影響を及ぼしかねません。よって企業としては、労務管理に関するコンプライアンスを徹底し、従業員とのトラブルを回避するように努める必要があります。

不正会計事件

2015年に証券取引等監視委員会の実施した検査により、発覚した東芝の不正会計事件。累計で2,300億以上の利益の水増しが行われていました。不正会計を行った東芝に対し、金融庁は金融商品取引法違反で、不正会計の課徴金としては過去最高の73億7,350万円の納付を命じています。

加えて、国内外の個人や機関投資家により、不正会計問題をめぐる損失の損害賠償を求めた訴訟が起こされており、請求額は総額約1,780億円にも上っています。

製品偽装事件

免震ゴムの免震材料性能評価・大臣認定の取得にあたり、性能データの改ざんを行い、製品を偽装した事件です。不正競争防止法違反(虚偽表示)罪で起訴され、罰金1,000万円の支払いが命じられています。

また不動産会社から免震ゴムに欠陥が原因で発生した住宅の売買契約解除及び解除に伴う違約金の支払いに関する損害賠償を請求する訴訟がなされ、3億円以上の損害賠償を命ぜられた判決が出ています。

個人情報や営業秘密などの不正流出

情報管理体制がずさんなために、メールの誤送信やハッキングなどにより、個人情報や営業秘密が流出するケースがあります。また、退職する従業員によって、営業秘密が持ち出されるケースもしばしば見受けられます。

機密情報の不正流出は、個人情報保護法やNDAへの違反に該当し、企業は罰則・行政処分・損害賠償などのペナルティを受ける可能性があります。特に営業秘密が流出した場合、自社のノウハウを他社に流用されるなどして、自社の売上に対して直接的なインパクトを生じるおそれが否定できません。

近年では、情報管理の重要性は社会的にも非常に強調されています。自社の利益を守ると同時に、企業が社会から非難されることを防ぐためにも、情報管理を徹底することが求められます。

ジャニーズ性加害事件

故:ジャニー喜多川氏によるジャニーズJrへの性加害問題は昨今最も有名な事件といえます。所属するジャニーズタレントら(未成年を含む)に対して児童性的虐待を半世紀以上に渡って続けていた問題のことで、人権コンプライアンス違反として、外部の専門家からなる「再発防止特別チーム」による独立調査につながっています。

社員過労自殺事件

新入社員の女性が過労自殺した事件です。遺族側の弁護士によれば、自殺した女性社員の1か月の時間外労働は約130時間にも及んでいたとされており、電通の労務管理体制が問題視されました。

亡くなった女性の遺族による損害賠償請求が電通に対しなされており、最終的に約1億6,800万円の損害賠償で和解となっています。また、違法な時間外労働を防ぐ措置を怠った電通は、労働基準法違反罪に問われ、東京簡裁から罰金50万円の有罪判決を受けています。

コンプライアンス違反防止・意識強化に向けて企業が取るべき対策section

コンプライアンス違反を防ぐためには、組織としてしっかりと対応を取ることが重要です。この項目では、コンプライアンス違反を防止するために、企業が取るべき対策を紹介します。

経営層の明確なコミットとリーダーシップの発揮が大前提

コンプライアンス経営を組織全体に浸透させるためには、経営トップがその重要性を深く認識し、率先して取り組む姿勢を明確に示すことが不可欠です。経営トップのコミットメントは、単なるスローガンではなく、具体的な行動を通じて従業員に示されるべきです。

まず、企業理念や経営方針の中にコンプライアンス遵守を明確に位置づけ、全従業員に対してその重要性を繰り返し発信する必要があります。これには、社内報、イントラネット、会議、研修など、あらゆる機会を活用することが求められます。

経営トップは、コンプライアンス担当部門や担当役員を任命し、必要な権限とリソースを与えることで、実効性のある体制構築を支援します。また、コンプライアンスに関する重要な意思決定に積極的に関与し、その判断基準を明確にすることで、従業員の行動規範となります。例えば、利益追求とコンプライアンスが相反するように見える場面において、迷わずコンプライアンスを優先する姿勢を示すことは、組織全体の意識改革に大きな影響を与えます。

さらに、経営トップ自らがコンプライアンス研修に参加したり、従業員との対話の場を設けたりすることも有効です。これにより、経営層の真剣な取り組みが伝わり、従業員のコンプライアンス意識向上に繋がります。違反事例が発生した際には、隠蔽することなく、迅速かつ公正に対処する姿勢を示すことも重要です。

経営トップが率先して倫理的な行動を実践し、企業文化としてコンプライアンスを根付かせる強い意志を示すことで、従業員一人ひとりがコンプライアンスを自らの責任と捉え、日々の業務に取り組むようになることが期待されます。このようなトップダウンのアプローチは、組織全体のコンプライアンス意識を底上げし、持続的なコンプライアンス体制の確立に不可欠です。

実効性のあるコンプライアンス推進体制の整備

コンプライアンスを組織全体で推進するためには、実効性のある体制を整備することが重要です。まず、コンプライアンスを統括する専門部署や担当役員を設置し、その役割と責任を明確に定めます。

この部署は、コンプライアンスプログラムの企画・立案、関連規程の整備、研修の実施、相談窓口の運営、リスク評価、モニタリングなど、多岐にわたる業務を担当します。また、各部門にもコンプライアンス責任者や担当者を配置し、現場レベルでの推進役とすることが効果的です。これにより、トップダウンの指示だけでなく、各部門の実情に応じたきめ細やかな対応が可能になります。

コンプライアンスに関する基本方針や行動規範を明確に文書化し、全従業員に周知徹底することも不可欠です。これらは、企業の事業内容や規模、直面するリスクなどを考慮し、具体的で分かりやすい内容にする必要があります。単に法令を遵守するだけでなく、企業の社会的責任や倫理観に基づいた行動基準を示すことが重要です。

また、これらの規程は定期的に見直しを行い、法令改正や社会情勢の変化に対応していく必要があります。

内部通報窓口の設置

相談窓口の設置も重要な要素です。従業員がコンプライアンスに関する疑問や懸念、あるいは不正行為の疑いについて、安心して相談・通報できる環境を整備します。

相談窓口は、社内だけでなく、外部の専門機関(弁護士事務所など)にも設けることで、より匿名性を高め、利用しやすくすることができます。通報者に対して不利益な取り扱いをしないことを明確にし、安心して情報提供できる仕組みを構築することが肝要です。

さらに、コンプライアンス委員会の設置も有効です。この委員会は、経営層、関連部門の責任者、場合によっては外部の専門家などで構成され、コンプライアンスに関する重要事項の審議や、プログラムの進捗状況の監督、重大な違反事案への対応方針の決定などを行います。

このように、組織的かつ多角的なアプローチでコンプライアンス推進体制を整備することが、企業価値の維持・向上に繋がります。

継続的な従業員教育・研修の実施

従業員のコンプライアンス意識を高め、知識を深めるためには、継続的な教育・研修が不可欠です。研修は、一度実施して終わりではなく、定期的に、かつ多様な方法で行うことが重要です。まず、全従業員を対象とした基礎的なコンプライアンス研修を実施し、企業としてのコンプライアンスの基本方針、行動規範、関連法規の概要などを周知します。

新入社員研修や昇進・昇格時研修など、階層別の研修も効果的です。役職や職務内容に応じて、求められるコンプライアンス知識や責任範囲が異なるため、それぞれの立場に合わせた内容を提供する必要があります。

研修内容は、抽象的な説明に終始するのではなく、具体的な事例を交えながら、分かりやすく解説することが重要です。

例えば、自社や他社で過去に発生したコンプライアンス違反事例を取り上げ、その原因、影響、再発防止策などを学ぶことで、従業員はコンプライアンス問題をより身近なものとして捉えることができます。また、日常業務に潜むコンプライアンスリスクを認識させ、どのように対応すべきかを考えさせるグループワークやディスカッション形式の研修も有効です。これにより、従業員が主体的にコンプライアンスについて考える機会を提供できます。

近年では、eラーニングシステムを活用した研修も普及しています。時間や場所に縛られずに受講できるため、多忙な従業員でも参加しやすく、理解度テストなどを組み合わせることで学習効果の測定も可能です。さらに、特定の部門や職種に対しては、より専門的な内容の研修を実施することも検討すべきです。例えば、営業部門には独占禁止法や下請法、経理部門には会計不正防止、情報システム部門には情報セキュリティといった具合に、それぞれの業務に直結するテーマに特化した研修を行うことで、より実践的な知識が身につきます。

研修の実施後は、アンケートやテストを通じて効果測定を行い、その結果を次回の研修内容の改善に活かすことも重要です。このように、計画的かつ継続的な教育・研修を通じて、従業員一人ひとりのコンプライアンス意識と知識レベルを向上させることが、組織全体のコンプライアンス遵守に繋がります。

内部通報制度に加え、実効性のある外部通報窓口の構築と運用

内部通報制度は、組織内部の不正行為やコンプライアンス違反を早期に発見し、自浄作用を発揮させるための重要な仕組みです。社内窓口(人事部門、法務部門、コンプライアンス担当部署など)に加え、社外の弁護士事務所や専門調査会社など、独立性の高い外部窓口を設置することで、通報者がより安心して利用できる環境を整備します。

電話、電子メール、書面、専用ウェブサイトなど、複数の通報手段を用意することも有効です。

次に、通報者の保護を徹底することが不可欠です。通報したことによって解雇、左遷、嫌がらせなどの不利益な扱いを受けないことを明確に規程し、全従業員に周知徹底します。匿名での通報を認めることも、通報のハードルを下げる上で重要です。通報者の秘密は厳守され、調査に関わる担当者以外には情報が漏れないように管理体制を整備する必要があります。違反行為に関与した者から通報者を守るための具体的な措置も講じておくべきです。

通報があった場合の調査プロセスを明確に

定めておくことも重要です。調査担当者、調査方法、調査期間、事実認定の手順、報告ルートなどをあらかじめ規定し、公平かつ客観的な調査が行われることを担保します。調査にあたっては、関係者のプライバシーに配慮し、客観的な証拠に基づいて事実確認を行う必要があります。調査結果は、速やかに経営トップや取締役会に報告され、適切な是正措置や再発防止策が講じられる体制を整えます。

内部通報制度の周知と教育

制度の目的、利用方法、通報者の権利、保護の内容などを定期的に従業員に周知し、制度への理解と信頼を高める努力が必要です。研修などを通じて、どのような行為が通報の対象となるのか、どのように通報すればよいのかを具体的に説明します。

また、制度の利用状況や対応実績(個人情報やプライバシーに配慮した範囲で)を定期的に開示することも、制度の透明性と信頼性を高める上で有効です。実効性のある内部通報制度は、不正の抑止力として機能するだけでなく、企業が問題を早期に把握し、適切に対処することで、深刻なダメージを未然に防ぐことに繋がります。

定期的なコンプライアンスリスクの評価

企業を取り巻く環境は常に変化しており、それに伴いコンプライアンスリスクも変動します。そのため、定期的にコンプライアンスリスクを評価し、その結果に基づいて対策を見直すことが重要です。リスク評価は、まず、自社の事業活動に関連する法令、業界規制、社会規範などを洗い出し、どのようなコンプライアンス違反が発生しうるかを特定することから始めます。

事業内容、組織構造、業務プロセス、取引関係、進出国・地域などを多角的に分析し、潜在的なリスクを網羅的に把握することが求められます。

次に、特定された各リスクについて、発生可能性と発生した場合の影響度(財務的損失、信用の失墜、行政処分、刑事罰など)を評価します。この評価に基づき、優先的に対応すべき重要なリスクを特定します。リスク評価の手法としては、アンケート調査、ヒアリング、ワークショップ、過去の違反事例の分析などが考えられます。

また、法改正や社会情勢の変化、新しい事業展開などに伴い、新たなリスクが出現する可能性も考慮に入れる必要があります。

リスク評価の結果に基づいて、具体的な対応策を策定し、実施します。対応策には、リスクの回避、低減、移転、受容などがありますが、コンプライアンスリスクの場合は、主にリスクの低減(内部統制の強化、規程の整備、教育研修の実施など)が中心となります。どのリスクにどのような対策を講じるかを明確にし、実施計画を策定します。

継続的に監視(モニタリング)する体制を構築

策定した対策が適切に機能しているかを継続的に監視(モニタリング)する体制を構築します。モニタリングには、日常的な業務におけるチェック、内部監査、外部監査、従業員からのフィードバック収集などが含まれます。

例えば、内部監査部門が定期的に各部門の業務プロセスを監査し、コンプライアンス規程の遵守状況やリスク管理策の有効性を検証します。また、相談窓口への通報件数や内容、研修の受講状況、懲戒処分の発生状況などを分析することも、リスクの兆候を早期に発見するために有効です。

モニタリングの結果、問題点や改善点が見つかれば、速やかに対応策を見直し、修正していくことが重要です。このように、リスク評価とモニタリングを継続的に実施することで、コンプライアンス体制の実効性を高め、変化するリスクに柔軟に対応していくことが可能になります。

違反発生時の迅速かつ適切な対応

どれほどコンプライアンス体制を整備しても、残念ながら違反が発生する可能性を完全に排除することはできません。そのため、万が一違反が発生した場合に、迅速かつ適切に対応し、被害を最小限に抑えるとともに、徹底した再発防止策を講じることが極めて重要です。

まず、違反の疑いが発覚した場合、速やかに事実関係の調査を開始する必要があります。調査は、公平性・客観性を担保するために、独立した立場にある部署(例えば、法務部門、コンプライアンス部門、内部監査部門など)が担当するか、外部の専門家(弁護士、調査会社など)に依頼することも検討します。

調査においては、証拠の保全を徹底し、関係者へのヒアリングなどを通じて、事実を正確に把握することが求められます。

事実関係が明らかになったら、速やかに経営トップや取締役会に報告し、対応方針を決定します。対応方針には、違反行為者に対する懲戒処分、被害者への謝罪や補償、監督官庁への報告、必要に応じた公表などが含まれます。特に、社会的な影響が大きい事案や顧客に被害が及ぶ可能性がある事案については、情報を隠蔽することなく、透明性をもって積極的に情報を開示する姿勢が求められます。

これにより、企業の社会的信頼の失墜を最小限に食い止めることができます。

徹底した再発防止策

次に、なぜ違反が発生したのか、その根本原因を徹底的に究明することが不可欠です。個人の資質の問題として片付けるのではなく、組織的な背景、業務プロセスの不備、社内規程の曖昧さ、教育・研修の不足、企業風土の問題など、多角的な視点から原因を分析します。原因究明にあたっては、関係者へのヒアリングだけでなく、過去の類似事例や他社の事例なども参考にすることが有効です。

そして、明らかになった根本原因に基づいて、具体的な再発防止策を策定し、実行します。再発防止策は、場当たり的なものではなく、具体的で実効性のあるものでなければなりません。例えば、関連規程の見直し、業務プロセスの改善、チェック体制の強化、新たな教育・研修プログラムの導入、監視システムの導入などが考えられます。

策定した再発防止策は、全従業員に周知徹底し、その進捗状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて見直しを行います。違反発生時の対応と再発防止は、企業にとって大きな負担となる可能性がありますが、これを教訓として組織全体のコンプライアンス意識を向上させ、より強固な体制を構築する機会と捉えることが重要です。

コンプライアンスを重視する企業風土の醸成

コンプライアンス違反を防止し、従業員の意識を強化するためには、規程やシステムを整備するだけでなく、コンプライアンスを組織の文化として根付かせることが不可欠です。

コンプライアンスを重視する企業風土とは、従業員一人ひとりが、法令遵守はもちろんのこと、倫理的な観点からも正しい行動を自律的に選択し、実践することが当たり前とされる組織文化のことです。このような企業風土を醸成するためには、長期的な視点での取り組みが求められます。

まず、経営トップが率先して倫理的なリーダーシップを発揮し、コンプライアンスの重要性を繰り返し訴え続けることが基本です。経営層の言動が一致していること、そして利益追求よりもコンプライアンスを優先する姿勢を明確に示すことが、従業員の信頼を得て、企業風土に大きな影響を与えます。

また、コンプライアンスを「やらされ感」のあるものとしてではなく、企業価値を高め、従業員自身を守るためのポジティブなものとして捉えられるようなメッセージ発信が重要です。

コミュニケーションの活性化

良好な企業風土の醸成に繋がります。風通しの良い職場環境を作り、従業員が自由に意見を言えたり、疑問点を気軽に相談できたりする雰囲気を作ることが大切です。上司と部下、同僚間での日常的なコミュニケーションを通じて、コンプライアンスに関する意識や情報が共有されやすくなります。また、従業員が不正や問題点を発見した場合に、安心して報告できる心理的安全性を確保することも重要です。

従業員の貢献を正当に評価し、報いる人事評価制度も企業風土に影響します。コンプライアンスを遵守した行動や、不正防止に貢献した従業員を適切に評価し、称賛する仕組みを導入することで、コンプライアンス意識の向上を促すことができます。逆に、不正行為に対しては厳正な処分を行うことで、コンプライアンス違反は許されないという明確なメッセージを発信します。

さらに、企業理念や行動規範を従業員に浸透させ、共感を呼ぶことも重要です。自社の社会的使命や存在意義を従業員が理解し、誇りを持って働くことができれば、自ずと倫理的な行動へと繋がっていきます。社内イベントやワークショップなどを通じて、企業理念とコンプライアンスの関連性を考えさせる機会を設けることも有効です。

コンプライアンスを重視する企業風土は一朝一夕に築けるものではありません。経営層の強い意志のもと、継続的な努力と従業員一人ひとりの意識改革を通じて、時間をかけて醸成していくものです。

コンプライアンス違反防止の取り組み事例section

コンプライアンス対策が必要なのはわかっていても、ゼロから始めるのは腰が上がらないという企業は少なくないかもしれません。この項目では、コンプライアンス違反防止のための取り組み事例をいくつか紹介します。

ヤフー株式会社

ECサイトの運営にあたり、出店する店舗にきちんと法令やガイドラインを遵守してもらえるよう、パトロールを行う専門部署を設け、監視する仕組みを構築。違反を発見した場合は、対象店舗に連絡、是正措置などを依頼するとともに、出店者用サイトにて、法令違反事例や法改正等についての情報を掲載し、出店者に情報の周知を図っています。参考:事業者団体のコンプライアンスの取組|東京くらしWEB

東京都の中堅小売業

ハラスメント対策を行うにあたり、まずコンプライアンス体制と研修の充実に着手。本部にコンプライアンス室を設け、毎週コンプライアンスに関する情報の発信を全店に向けて行っています。加えて、社内に相談窓口を設置し、定期的にその存在が従業員に知られているかをチェックしています。参考:職場のパワーハラスメント対策取組好事例集|厚生労働省

株式会社JKB

株式会社JKBは金属の難加工形状品や微細加工品を提供する会社で、以前、取引先に金型作りのノウハウを求められ提供したところ、取り引きの打ち切りにあった経験から情報管理の重要性を認識し、管理体制の改善を実施。

具体的には、

- 金型や部品、プレス機などが第三者の目に入らないよう対策

- 重要データはネットに繋がっていないPCにて管理

- 契約書に自社ノウハウを提供しない旨を明記

などの対策を行ったところ、取引先からの信頼性が高まり、業績UPにもつながりました。

参考:秘密情報の保護・活用事例集|経済産業省

コンプライアンス強化を弁護士に相談する5つメリットsection

専門的な法的知識の提供

弁護士は法律の専門家であり、企業が遵守すべき法令や規制について深い知識を持っています。企業が直面する複雑な法的問題に対して的確なアドバイスを提供し、違反リスクを最小限に抑える手助けをします。例えば、新しい法規制が施行された場合、その影響を迅速に評価し、必要な対応策を講じることができます。これにより、企業は適法かつ倫理的な運営を継続することができます。

リスク管理と予防

弁護士は、企業の業務プロセスやビジネスモデルを分析し、潜在的な法的リスクを特定・評価する能力を持っています。この分析に基づいて、具体的な予防策や改善策を提案し、リスクの発生を未然に防ぎます。例えば、契約書のレビューや取引先の信頼性評価などを通じて、問題が発生する前に対策を講じることができます。これにより、企業のリスク管理能力が向上し、長期的な安定性が確保されます。

法令遵守プログラムの設計と実施

弁護士は、企業に適した法令遵守プログラムの設計と実施を支援します。このプログラムには、コンプライアンス方針の策定、社員教育、内部監査の実施などが含まれます。例えば、従業員向けの研修プログラムを開発し、法令遵守の重要性を周知徹底させることができます。また、内部監査を通じて、プログラムの効果を定期的に評価し、必要な修正を行うことも可能です。

法的トラブルへの迅速な対応

法的トラブルが発生した場合、弁護士のサポートにより迅速かつ適切に対応することができます。訴訟や紛争において、弁護士は企業の利益を守るために法的手続きや交渉を代行し、最良の解決策を模索します。例えば、不正行為が発覚した場合、速やかに調査を行い、適切な対策を講じることが求められます。このような対応により、企業の評判を守り、被害を最小限に抑えることができます。

企業の信頼性とブランド価値の向上

弁護士のアドバイスを受けることで、企業の法令遵守姿勢が強化され、社会的信用が向上します。これにより、顧客や取引先、投資家からの信頼を得ることができ、ブランド価値が向上します。例えば、コンプライアンスに関する取り組みを公表することで、企業の透明性や責任感をアピールすることができます。長期的には、信頼性の高い企業として認識され、市場競争力が強化されるでしょう。

まとめ

ビジネスの場におけるコンプライアンスとは、法律や規則、倫理、社会規範など、世間一般で守るのが当たり前とされていることをしっかりと守ることを意味します。

近年ではコンプライアンス対策の重要度が増しており、利益を追及することばかりに目を向け、対策をおろそかにしていると、突然足元をすくわれるかもしれません。これからの時代で企業が生き残るためには、コンプライアンス対策が欠かせないといっても過言ではないでしょう。

コンプライアンス対策を始めるにあたり、重要なのは以下の6点です。

- 社内ルールやガイドラインの策定する

- 管理体制を構築する

- 社外役員の設置

- コンプライアンス研修の実施・徹底

- 内部通報窓口の設置

- 弁護士に相談する

決して社員各々に対応を任せるのではなく、会社としてコンプライアンス体制の構築を進めていきましょう。