社外取締役(しゃがいとりしまりやく)とは、「取締役」として会社の経営陣の一翼を担いつつ、経営上の意思決定や業務執行についての監督を「社外」の立場から行う人のことです。

「社外」とは、社内での役員経験がないもしくは10年より前であり、あるいはグループ会社の取締役等でないなど、形式的な立場上も事実上も内部的な影響力がない客観的な立場に位置づけられます。

本記事では、社外取締役の役割について、「定義と背景」「企業にもたらす効果」「導入時のポイント」という3つの観点から、実例を交えながらわかりやすく解説します。

近年、上場企業を中心に社外取締役の登用が進む中で、その本来の機能や意義を正しく理解することは、ガバナンス強化や経営の健全性を高める上で欠かせません。

・社外取締役の定義と制度背景

・経営に与える具体的な効果と事例

・選任時における実務上の注意点と対処法

これから社外取締役の導入を検討している企業の経営者や、ガバナンス体制の見直しを進めたい方にとって、役立つ視点を提供。自社に最適な社外取締役のあり方や選定基準を考えるための判断力が身につくことをお約束します。

社外取締役とはどの様な存在か?注目の背景と社内取締役との違いsection

社外取締役とは、会社法2条15号によれば、次のようにあります。

十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。

ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

引用元:会社法

社外取締役の中でも、特に経営者や利害関係者から完全に独立しており、株主との利益相反のおそれがない社外取締役を、独立社外取締役と呼ぶこともあります。もっとも、社外取締役と一口にいっても、コーポレートガバナンスに関する様々な考え方から、その具体的な役割について活発な議論があります。

社外取締役の選任が注目される背景

令和3年3月に改正会社法が施行されましたが、その中で注目された改正点として上場企業(特に監査役会設置会社である場合)における社外取締役の設置義務化があります。

会社法第三百二十七条の二 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

従前は、いわゆる『コンプライ・オア・エクスプレイン』の考え方が採用されており、設置しない場合にはその理由を説明する義務が課されているにすぎませんでした。

そのため、設置義務までは課されていませんでした。

しかし、今般の改正により、すべての上場企業において社外取締役の設置義務が課されたことで、社外取締役を設置していなかった上場企業において、社外取締役人材の確保が避けられないこととなりました。そこで、社外取締役人材の確保が取りざたされるようになりました。日経新聞では、全上場企業およそ2100社のうち約890社において、社外取締役人材が合計1000人不足するとの報道もあり、ホットな話題となったのです。

東証1部(外国会社除く)の2178社のうち、社外取の比率が3分の1に満たない企業数は896社あります。時価総額の大きい企業でも信越化学工業やキーエンスなどは3分の1未満です。こうした企業が新基準を満たすためには、社内取締役を減らさなかった場合、追加で915人の社外取を選任する必要があります。

参考:社外取締役が1000人不足する理由は?|日本経済新聞

また女性の役員比率を高めるため、社外取に女性を登用する企業も増えています。一方で複数企業の社外取を兼任する例も増加しており、女性や日本語が話せる外国人、IT関連に強い人といった「企業がほしい人材」は限られています。企業統治やファイナンスについて学ぶ機会を確保するとともに、数合わせではなく、本当に優秀な人材の育成、登用が求められています。

社外取締役と社内取締役(CLO・GCを含む)との役割の違い

改正後の会社法のもとでも、社外取締役は、原則として業務執行に関わることができません(会社法2条15号)。あくまで、監督権限が主です。業務執行に関わることができる場面は、上記のような会社や株主の不利益となるおそれのある場面です。

そうした意味でいうと、社外取締役は社内役員としてのCLO・GCポジションの場合と比べて、ビジネスジャッジそのものに対する関与は、限定的であるといえます。

社外取締役とコーポレートガバナンスの関係

社外取締役は、企業の経営において独立した立場から監視と助言を行う役割をになっている為、コーポレートガバナンスの強化にも不可欠な存在といえます。

コーポレートガバナンスは企業の経営を監視し、健全な運営を確保するための仕組みであり、企業が法令を遵守し、株主やその他のステークホルダーの利益を守るため、独立した立場からの監視は企業の透明性を高め、社会的信用を得ることができます。

また、社外取締役は、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割を果たします。社外取締役の設置は、企業のガバナンス体制を強化するための重要な手段とされており、日本では一定基準を満たした企業に対して『社外取締役の設置が義務化』されています。

以上のように、社外取締役はコーポレートガバナンスの実現において重要な役割を果たしており、その存在は企業の健全な運営に欠かせないものとなっています。

社外取締役の具体的な5つの役割section

社外取締役は取締役という経営陣の一人として、経営上の意思決定に関わる一方で、「社外」という客観的な立場にあります。しかし、「社外」というのも多義的でな概念です。

そこで、近時の議論も踏まえつつ、企業規模や段階、機関設計など様々な立場と比較しつつ、社外取締役の役割について具体的に考察していきます。

企業経営の管理・監督機能

社外取締役は、業務執行・社内業務のオペレーションに関わる権限がないのが原則です。

他方で、内部での馴れ合いや、特に中小企業における事実上の利害対立から、社内のガバナンス強化が行き届かなかい場面が多々あります。そこで、社外取締役には、社内からの影響力が及ばない立場から、客観的にガバナンスの監視・監督をする役割が期待されます。

加えて、監査役と対比すれば、監査役は制度上取締役と対立緊張関係にありますが、社外取締役は、取締役会内部の立ち位置にあるため、制度上の対立緊張関係にはありません。あくまで、客観的なポジションにあるだけで、すでに述べたように業務執行の主体になることもあります。

事業戦略や計画に対する助言・審査ないし承認

社外取締役は、取締役として経営陣の一員ですから、事業戦略や計画自体にも関わります。他方で、業務執行には基本関与しないため、事業戦略の策定において、立案などコアな部分を創り上げるという点では、主要な役割ではありません。

しかし、事業戦略や計画の中身を審査し、適宜助言する、ひいては承認してGoサインを出すなどの形で関与していく役割があります。助言は、最終的なビジネスジャッジそのものへの関与ではないですが、意思決定上重要な判断材料を与えるために求められるものといえるでしょう。

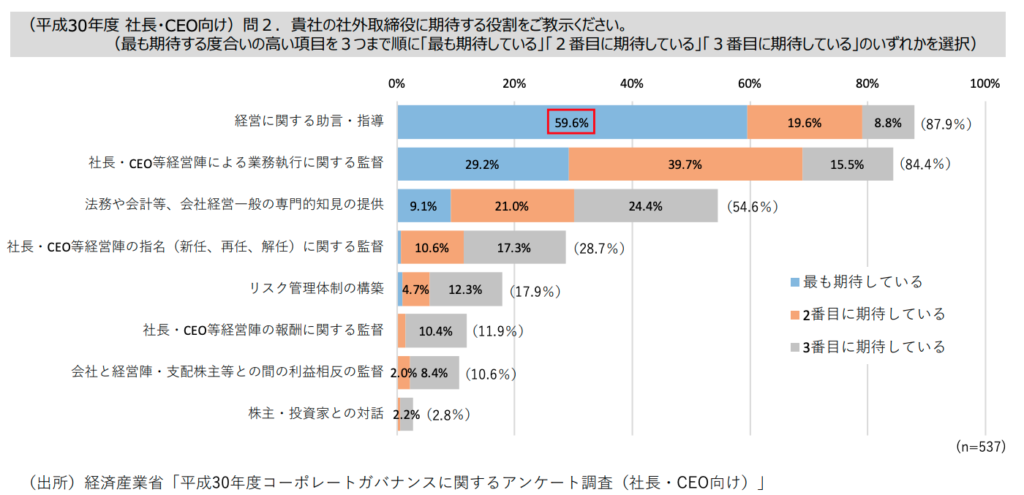

この点について、平成30年の調査によれば、実際の社長・CEOの立場から最も期待される役割であるとの声が高いです。

株主をはじめとしたステークホルダーの意見を適切に反映させる

社外取締役には、会社・株主の意見を業務執行に適切に反映していくことが求められます。

改正後の会社法348条の2にも表れているように、取締役の利益相反を防止するほか、株主の利益を害するおそれがある場合に、業務執行を主導する社内取締役を抑制していく役割が求められています。そのほか、M&A戦略やデュープロセスの妥当性、会社と経営陣ないし支配株主等との利益相反のチェックなどが役割として挙げられます。

取締役会への参加

上場企業の場合、3か月に1度取締役会が実施されます。社外取締役はこの会議に出席することが求められます。基本的には対面での参加になりますが、海外に住んでいる場合などにはZoomなどを用いての参加も可能です。

社外取締役が企業に関わる時間は常任の取締役に比べると少ないので、取締役会でどんな発言をするのかは非常に注目されます。参加前にはきちんと資料を読み込むなどして、適切なアドバイスができるように準備しておく必要があるでしょう。

株主と経営陣を繋ぐ

社外取締役は、株主と経営陣との懸け橋的な役割も担います。企業は経営者のものではなく、「株主のもの」です。そのため、株主の想いを経営に活かしていく必要がありますが、経営陣が盲目的な運営を行っていると株主の気持ちは離れてしまいます。株主の気持ちが離れれば、当然株価は下落し、企業価値も失墜してしまいますので、株主にとって魅力的な経営をすることは非常に大切です。社外取締役は、株主の想いや考えを聞き、それを経営陣に告げ、企業運営に活かしていく必要があります。

企業規模・上場の有無で違う社外取締役の役割section

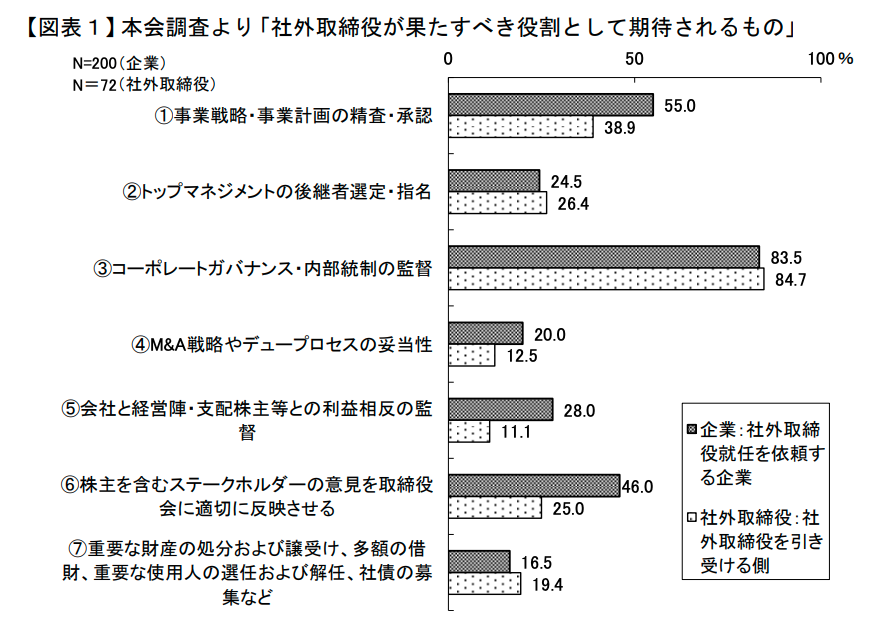

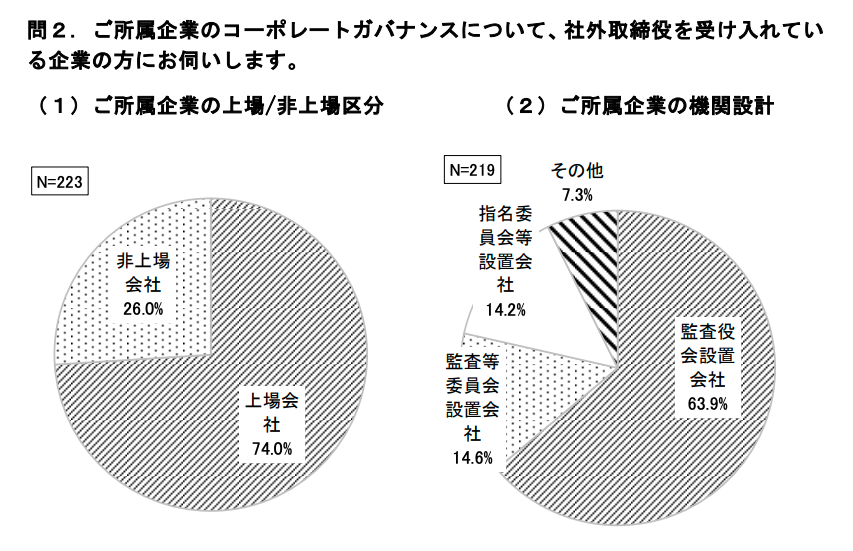

ここでは、上場企業・非上場企業という2つを軸にみていきます。前提として、社外取締役を受け入れている企業のうち、企業の段階として、かかる2つの区分の割合は、上場企業がおよそ4分の3を占めており、非上場企業は4分の1という割合です。

上場企業の場合

上場企業では、金商法上の規制において、各種の書類開示義務があります。有価証券報告書などが典型ですが、これらは、ステークホルダーの利益保護の観点から求められます。そのため、特に重視される役割は、ディスクロージャーの適正確保のための監督・チェックといったものが考えられます。

非上場企業の場合

非上場企業、特にベンチャー企業では、シード段階を経て、アーリーからIPO準備段階にかけて、IPOを目指した企業内体制を作るために、社外取締役を設置することが考えられます。そのため、このような段階で求められるのは、特に社内のコンプライアンス体制の構築や従業員への研修等に関するチェックや監督といった役割が中心になるでしょう。

社内の機関設計による役割の違いもあるsection

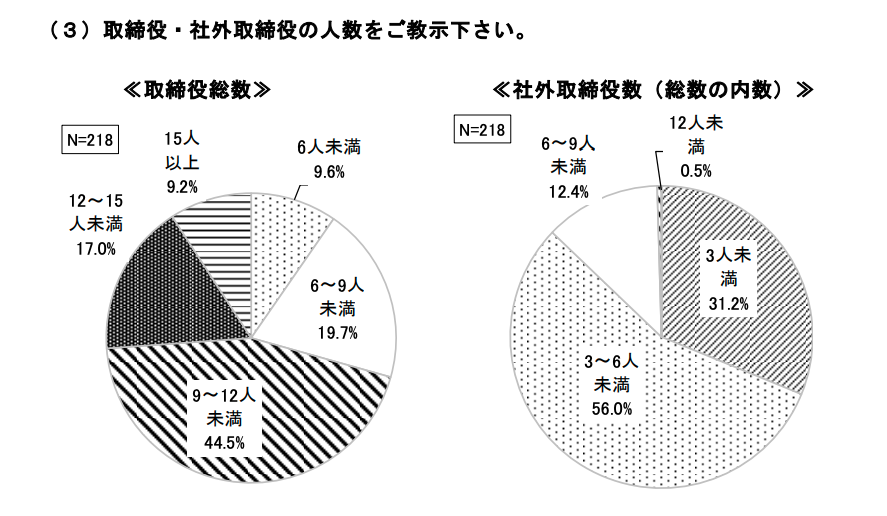

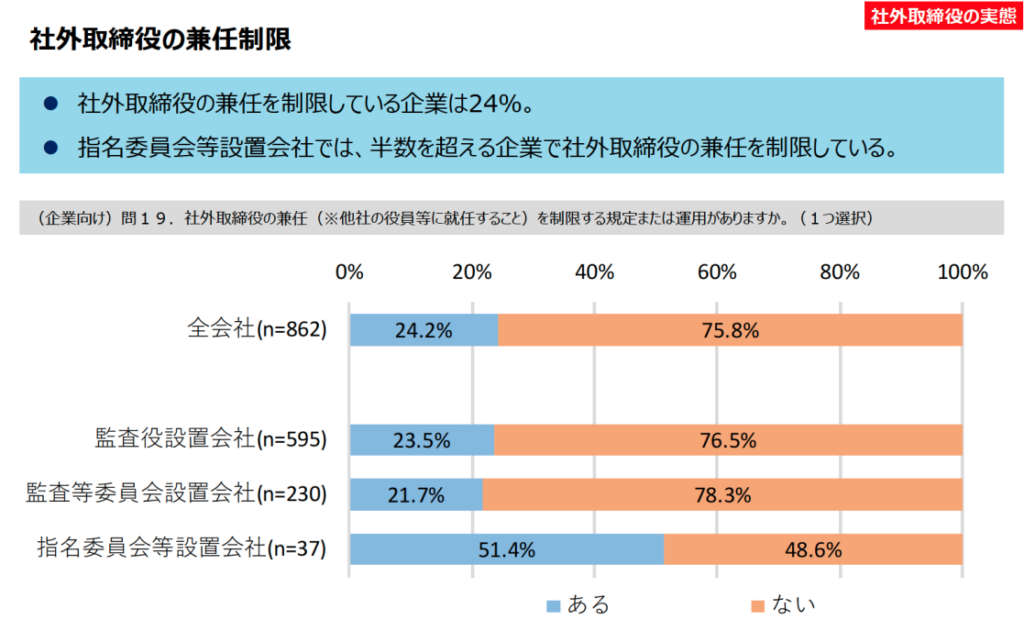

社外取締役が属する企業の機関設計の形態も様々です。先ほどの図表で、【機関設計】に関する部分を見ると、最も多いのは、監査役会設置会社で、次いで監査等委員会設置会社、そして委員会設置会社と並びます。

監査役会設置会社では、監査役との協働が考えられます。そのため、社外取締役としての役割は、特に監査役がした業務の適法性監査を踏まえ、さらに経営戦略的な観点を加味した助言をする役割があると考えられます。

監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社では、逆に監査役がいません(会社法327条4項)。そのため、社外取締役に、業務執行を行う取締役や執行役員とは離れた客観的かつ独立の立場から、業務の適法性を前提として、経営戦略を加味した助言・監督をする役割があると考えられます。

役割の本質的な部分は共通しますが、機関設計により、社外取締役がどのような立ち回りで業務執行に関わるかという点が異なります。

社外取締役の必要性とは?section

社外取締役とは、会社法2条15号によれば、次のようにあります。

各種の設置義務・設置基準を満たすため

会社法上、委員会設置会社と一部の上場会社については、社外取締役の設置が義務付けられています(会社法399条の2第2項、331条6項、400条1項~3項、会社法327条の2)。

また上場会社の場合、証券取引所の上場規則によって、社外取締役の設置が義務付けられます。

例えば東京証券取引所(東証)の有価証券上場規程436条の2、437条の2では、独立役員および社外取締役を確保すべき旨が規定されています。また、コーポレートガバナンス・コードでも独立社外取締役の選任が求められます。

このように、形式的な意味では、企業が上場など一定のステージに上がるにあたって必要とされるためです。実質的な意味合いとしては、次の3つが考えられます。

経営陣に対する監視機能を強化するため

経営陣に対する監視の強化により、不祥事等のリスクを低減することは、会社の安定的な成長を目指すうえでは非常に重要です。社外取締役は、生え抜きの経営陣との癒着が生じにくいため、経営陣に対する監視の実効化に貢献できる可能性が高いです。そのため、コーポレートガバナンスの観点から、あえて社外取締役を招聘することがあります。

業務執行におけるリスク判断等において客観性を確保するため

経営においては、様々なリスク判断が伴いますが、その際に社内の取締役のみの視点では、従前の会社の運用や経験則の判断によりがちです。

また、新しい施策の実行に際しては、役員内のパワーバランス、あるいは役割の固定化によるルーティンワークが生まれ活発な議論が生じにくくなる場合があります。

そこで、一定の社外人材を経営層に参画させることにより、そうした社内風土や人間関係の結果マクロな視点や客観的な視点が希薄になることを防止することが期待できます。

自社に足りない経験や専門性を加えるため

外部人材である社外取締役は、社内の環境下では育ちにくい経験や専門性を有している場合があります。自社に足りない経験や専門性を有する社外取締役を選任すると、経営陣のスキルバランスが改善し、経営判断の質が向上することが期待されます。

社外取締役を積極的に選任するメリット3つsection

これまで述べてきたような社外取締役の意義、役割・必要性から、社外取締役の設置義務の有無にかかわらず設置すべきであると考えられます。

さらに、ここでは社外取締役を積極的に選任するメリットを3つ解説していきます。

コーポレート・ガバナンスの実現

大手企業であっても企業ぐるみで粉飾決算をするケースがあります。例えば、決算が赤字の場合、銀行からの資金調達や株価の上昇が見込めず、十分な資金を確保できないと経営に支障をきたすことになってしまいます。このような事態が起こった場合、経営陣自らの進退・評価にも関わるので、その事実を隠すために暴走してしまうこともあるのです。

特に、内部の人だけの判断になると上の意見に逆らえず、同意せざるを得ない状況にもなりやすいでしょう。しかし、不正が明るみになると株価は暴落し、投資家である株主は資産を大きく減らすことになります。また、資金調達ができないことにより事業のリストラが進めば従業員や取引先も職を失うことになるでしょう。

このように一つの企業が不祥事を起こすことにより、多くの人が損害を被ることになるのです。社外取締役はステークホルダーを守るためにも、企業とのしがらみがない状態で、公正な目で経営を監視することが大切です。

多角的な経営判断の醸成

ガバナンス面以外でも、社外取締役を積極的に採用することにより、多角的な経営判断を行うことが期待できます。

先ほど述べたスキルマトリクスを効果的に活用して、従前の経営層にいなかったスキルやバックグラウンドを持つ人材を選任することにより、革新的な戦略やアイデアを生むきっかけになることもあるでしょう。また、周辺の業界・業種のマーケットにおけるトレンドに関する情報を得ることで、事業の幅を広げていくことも考えられます。

このように、社外取締役を選任することで、多角的な経営判断を生むきっかけになると考えられます。

株主の信頼獲得

ガバナンスの確保がなされると、株主の信頼を得やすくなります。社外取締役には、既に述べた通り、社内外のステークホルダーの意見を反映する役割を担っており、株主との対話を行うこともその1つとして位置づけられます。

そのため、社外取締役の存在が、安定株主の確保や信頼につながりやすくなるでしょう。

また、経営判断の多角化が生まれると、企業にとってより新しい中長期的なビジョンや戦略が生まれ、株主としても投資判断へのインセンティブが働くことが考えられます。

社外取締役の設置に関する最近の法改正section

令和元年改正前会社法によれば、社外取締役の設置義務がある場合は、次の3つでした。

- 監査等委員会設置会社(会社法2条11号の2、331条6項)→過半数の社外取締役の設置義務

- 指名委員会等設置会社(2条12号、400条3項)→過半数の社外取締役の設置義務

- 取締役会設置会社であって、取締役会の決議事項を特別取締役の決議に委ねる場合(373条1項2号参照)→1人以上の社外取締役

なお、社外取締役の設置義務ではありませんが、④金商法の適用対象である監査役会設置会社である場合(公開会社かつ大会社)において、社外取締役を設置しない場合には、定時株主総会において社外取締役の設置が相当でない理由を説明すべきことが義務付けられていました(改正前会社法327条の2)。

令和元年における改正後の会社法において、社外取締役に関する改正のポイントは下記のとおりです。

金商法の適用対象会社である監査役会設置会社における社外取締役の設置義務化

まず、上記①ないし③の場合に加えて、④の場合にも、社外取締役の設置義務が定められました(改正後327条の2)。この設置義務に反した場合には、過料の対象になることも併せて規定されました(改正後会社法976条の19第2号)。

利益相反になる場合における社外取締役への業務執行の委託

また、会社が社外取締役を設置している場合に、会社と取締役の利益相反の状況があるとき、もしくは取締役が会社の業務執行により株主の利益を損なうおそれがあるときに、取締役会の決議による社外取締役への業務執行の委託が定められました(348条の2)。

従来、利益相反に関する規制は、利益相反取引(356条1項2号および3号)などが典型的でした。これにより、対外的な「取引」の場面だけでなく、業務執行による利益相反状況がある場合の方策が増えたといえます。

加えて、利益相反の場合のみならず、株主の利益を損なう場合にも、取締役会の決議を経ることで、会社の業務執行への関与が可能となり、権限が強化されました。そして、社外取締役への業務執行の委託という新たな内容の手段であることが特徴的です。

このように、改正後の会社法上、社外取締役の位置づけは、会社や株主の利益をより保護する形でのガバナンスの実現のため、より重要な役割を占めるようになりました。社外取締役の活用は、今後一層増えていくことが予測されます。

社外取締役の就任要件・設置義務に関してsection

次に、社外取締役の就任要件や設置義務企業についてご紹介します。

社外取締役の就任要件|定められる11の基準

社外取締役は誰でもなれるわけではありません。社外取締役に関する要件は会社法2条15号及び16号に定められています。

- 会社や子会社の業務執行取締役・従業員でなく、かつ就任前の10年間その会社や子会社の業務執行取締役・従業員でないこと

- 就任前の10年間のどこかでその会社や子会社の取締役・会計参与・監査役であった場合、取締役・会計参与・監査役への就任前10年間でその会社や子会社の業務執行取締役・従業員でないこと

- 会社の経営を支配している者でないこと

- 親会社の取締役・従業員でないこと

- 兄弟会社の業務執行取締役・従業員でないこと

- 取締役・重要な従業員・会社の経営を支配している者の配偶者・二親等内の親族でないこと

- 就任前の10年間でその会社又は子会社の取締役・会計参与・従業員でなかったこと

- 就任前の10年間でその会社又は子会社の監査役だった場合には、監査役就任前10年間で会社又は子会社の取締役・会計参与・従業員でなかったこと

- 会社の経営を支配している者・親会社の取締役・監査役・従業員でないこと

- 兄弟会社の業務執行取締役・従業員でないこと

- 会社の取締役・重要な従業員・会社を支配している者の配偶者・二親等内の親族でないこと

参考:会社法

社外取締役は、企業の不正・不祥事を監視し、投資家・従業員・取引先などのステークホルダーを守るために設置するのが大きな目的です。そのため、元々社外取締役として就任した木企業と結びつきがある人や利害関係にある人は社外取締役になれません。

一方で、学歴や性別などのスキルに対する要件はないので、企業にとって必要な人材だと思われれば誰にでも就任のチャンスがあります。ただし、大企業などの場合には、経歴や実績がある人が好まれるので、大企業の元経営者や高学歴の人などが選ばれやすい傾向にあります。

社外取締役の設置が必要な企業とは

2021年3月より上場企業等では2人以上の社外取締役の設置が義務化となりました。上場企業等の定義は以下の通りです。

- 監査役会を置き、株式の譲渡制限がない

- 資本金が5億円以上または負債総額200億円以上の大会社

- 有価証券報告書の提出義務がある

上記(1)~(3)のいずれも満たす企業が対象

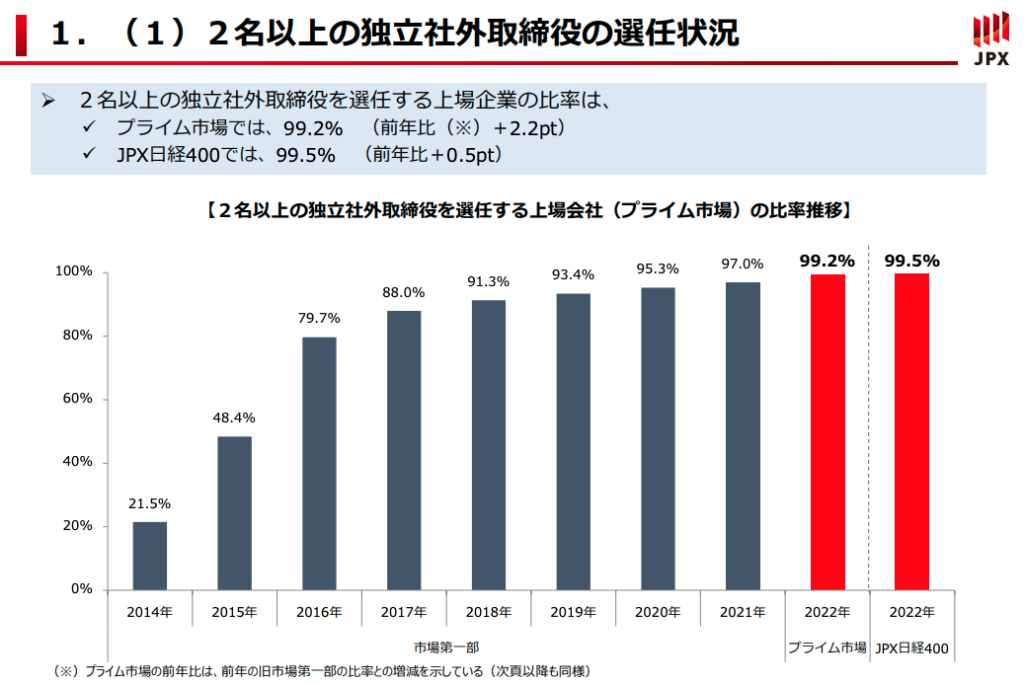

社外取締役の設置・選任状況

社外取締役はアベノミクス「第三の矢」としての成長戦略における重要テーマとして取り扱われてきました。2014年には、東京証券取引所の上場規定に最低1名の社外取締役を独立役員に指定する努力義務を上場規程に盛り込まれました。そこから社外取締役を設置する上場企業は急速に増え、2022年の段階ではすでに上場企業の9割以上が社外取締役を設置しています。

また、上場していない中小企業・ベンチャー企業は社外取締役の設置義務はありません。ただし、将来的に上場を見越して上場を経験した経営者を社外取締役に迎えたり、事業拡大のための経営ノウハウを教えてもらうために設置したりするところもあります。

他社と掛け持ちについて

社外取締役は兼任が可能です。朝日新聞社の調査によると、2017年3月末の時点で東京証券取引所第1部に上場する企業の社外取締役4482人の中、2社を兼任が821人、3社を兼任が312人、4社以上を兼任が191人いることがわかりました。

兼任していない人が3158人と多数派ではありますが、社外取締役義務化に伴い、社外取締役の需要は増えるので兼任する人は今後増えるかもしれません。特に、女性で社外取締役として活躍できる存在は少ないですが、政府としても女性の役員数を増やしたいという思惑もあり、女性で社外取締役を兼任する人は今後増えるのではないでしょうか。

社外取締役の任期は1~2年

社外取締役の任期は1年または2年に設定することが多いようです。途中で辞任・退任することも可能ですし、更新して任期を延ばすことも可能です。

社外取締役の報酬は663万円が目安section

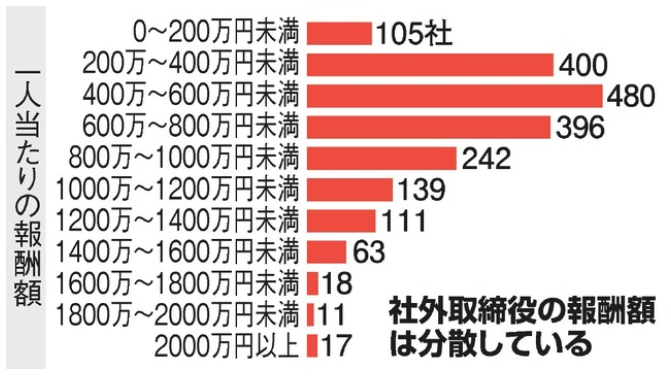

社外取締役に対して支払われる報酬は、企業ごとに大きく変わります。2018年に朝日新聞と東京商工リサーチが共同で行った調査によれば、東証1部上場企業約1980社が支払う社外取締役の平均報酬額は663万円でした。

もちろん平均ですので、なかには報酬額200万円未満の企業もあれば、反対に2000万円以上を報酬として支払う企業もあったようです。

なぜそれだけ報酬額に差が出るかというと、一つは社外取締役に求めている役割の違いでしょう。社外取締役の設置義務だけを満たすのが目的であれば、高額報酬は無駄でしかありません。逆に優秀な人材を招くためには、国際水準の高さまで報酬を引き上げる必要があります。

社外取締役の積極的な経営への関与を望む企業は、負担も増える分報酬額も高めに、あまり関与を求めてない企業においては、低めの傾向にあるといえるでしょう。

社外取締役に求められるスキルや経験section

社外取締役として選任されるために必要なスキルについて紹介します。

企業経営

企業経営の経験がある人を社外取締役として迎えるケースは非常に多いです。事業規模を大きくした経験がある人や起業から上場まで経験したような人は引く手あまたな存在になるでしょう。経営判断や経営のノウハウを伝える役割に期待されます。

グローバル経営・事業戦略

海外に戦略に強い人材も社外取締役として適任です。海外のマーケットは大きく、進出したい企業も多い一方で、商習慣や法律の違いから躊躇する企業も多いです。そのため、海外事業を一から起こした経験がある人は重宝されるでしょう。

法務・税務

法務・税務に関する知識がある人が社外取締役に就任すれば、不祥事を減らす効果がありますし、対外的にもクリーンなイメージになります。

ESG(環境・社会・ガバナンス)

ESG(環境・社会・ガバナンス)に対する意識も高まっており、ESGへの関心が低い企業は中長期的に成長できないといわれています。例えば、現在は脱プラスチックの動きがありますが、それに対する取り組みが遅れれば企業イメージはマイナスになるでしょう。社会の動きを見ながら、これらの課題に対して取り組むべきことを経営陣にアドバイスできる人材が求められます。

ブランド戦略・マーケティング

ブランド戦略やマーケティングに強い人材も社外取締役として重宝されるでしょう。時代によって商品の売り方やブランドの位置づけを変えていかないと、どんどん淘汰されていってしまいます。たとえば、最近ではエコを意識したシンプルなパッケージの方が好まれる傾向にあるようです。

また、CMや広告よりもSNSの口コミの方が購買者の心に届くケースもあるでしょう。このように、人の購買行動・意欲は時代により変化しますので、その時代に合ったブランド戦略やマーケティングができる人は強いです。

社外取締役になるには?向いている人やふさわしい適任者の選び方section

社外取締役に適している人材をどのような視点で選ぶべきでしょうか。経験やスキルベースで解説していきます。

社外取締役、非常勤監査役の経験者

まず、他社で社外取締役を経験している人材は適任です。複数社での社外取締役の経験があることは、やはり社外取締役としての一定の実績と、それに対する信頼があると考えられるためです。

また、非常勤監査役の経験者も、社外取締役としての適格性に十分な見込みがあると考えられます。

なぜなら、非常勤監査役の立場は、経営とは独立して客観的に、業務執行に対するモニタリングを行う立場であるためです。社外取締役としての役割に接近していることから、非常勤監査役の経験者も、社外取締役に適した人材候補として合理的であるといえます。

上場企業での役員経験またはIPO準備企業での経験

上場企業での役員経験者や、IPOに関わった経験を有する人材も、適任であると考えられます。

上場企業での役員経験者であれば、上場企業の水準のガバナンスにも精通し、業務執行の在り方やガバナンスの重要性を認識していることが期待できるためです。また、上場企業の社内役員の視点から、社外取締役に求める立ち回りなどの考え方も有している場合もあるため、適切な役割が期待できます。

IPO準備企業での経験者であれば、特にIPO前後における社外取締役の役回りを理解し、社内のガバナンスを構築すること、上場をクリアしていくためのノウハウを蓄えていることが期待でき上場審査のための体制強化をしていくことが考えられます。

経営者や元経営者など経営のノウハウがある

東証1部の社外取締役は約5,000人いますが、このうち経営者・元経営者が半分の約2,670人を占めていることから、経営のノウハウを知った人材を求める企業が多いということが分かります。特に赤字企業を立て直した経験や事業規模の拡大に成功した経験があると、そのような悩みがある企業からの依頼が増えるでしょう。

弁護士

弁護士も、社外取締役として適している人材の一例であるといえます。特にインハウスローヤーとして、管理職ポジション以上の経験を積んでいる人材であれば、法務業務やガバナンス体制構築・強化のノウハウを蓄えていると考えられます。

また、女性弁護士の登用も注目されており、多様性強化と専門性を有する人材として、取扱分野も踏まえて女性弁護士の選任を検討するのもよいでしょう。

公認会計士

会計士を社外取締役として迎え入れるケースもあります。

IPOにおいて、財務体制におけるガバナンス体制の構築が極めて重要です。監査法人でIPO支援の経験を有する人材などは、IPO前後の企業における社外取締役人材に適していると考えられます。何人か社外取締役を設置する中で、その一角として迎えたいと思う企業も多く、マッチングはしやすいです。

CxO経験者(CFOなど)

代表取締役などのトップ層の人材以外でも、CFOを中心としたCxOの人材も、社外取締役として適していると考えられます。 他社の経営陣の中で要職のポジションを務めていた人物で、特にバックオフィスに近いような立場であれば、経営判断のモニタリングを行うことに長けていることが期待できるでしょう。

近年女性の社外取締役が注目される背景と登用のメリット・デメリットsection

社外取締役に女性を含めたほうがよいとは言われているものの、上場企業の半数近くが現状では未対応です。

外部からの強い要請があるのはわかっていても、形だけ取り繕うために女性を役員に選任するくらいであれば、本業で結果を出してマイナス評価を回避すればよいと考える企業は少なくないかもしれません。しかし、いつまでも先延ばしするわけにはいかないですし、悪い面ばかりに注意が向いてしまって、女性社外取締役を選任するメリットを見逃している可能性もあります。

この項目では、社外取締役に女性を登用するメリット・デメリットを確認していきましょう。

経営に女性視点が加わることで視野が広がる

生産年齢人口における女性の就業率は男女雇用機会均等法が施行されて以降、右肩上がりで推移しており、2001年には6割にも満たなかったのが、2019年には7割を超えました。

働く女性が増えたことで、以前とは消費トレンドやライフスタイルにも変化が生まれており、従来のアプローチではニーズがくみ取れない可能性があります。もちろん、データを活用すれば変化が生じていること自体は読み取れますが、そこに潜む心理までは理解できません。

同じ目線を持つ働き盛りの女性を社外取締役に選任すれば、現実に即したアプローチが可能となります。

女性社員に対してのメッセージ

本来であれば、社内から役員を担える女性を排出したいものの、まだ任せられるほど育っていない場合も少なくないかもしれません。しかし、すぐには任せられないからといって、何の対策も取らず、役員が男性しかいない現状を維持し続けるのは危険です。

仮に役員候補の女性が社内にいるとして、自身が昇進するまで女性役員が不在なのは、実際に実現するのかも含めて不安が大きいでしょう。そのため、社外取締役であったとしても、女性を経営上重要なポジションに配置することは社内の女性活躍推進のためにも重要だといえます。

投資家に良い印象を与えることができる

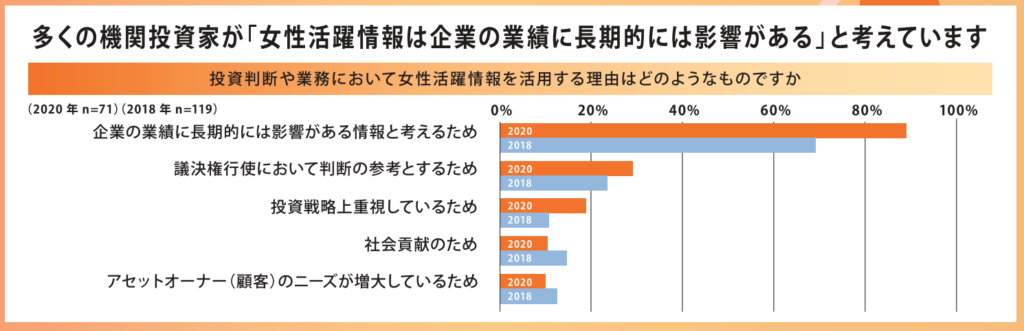

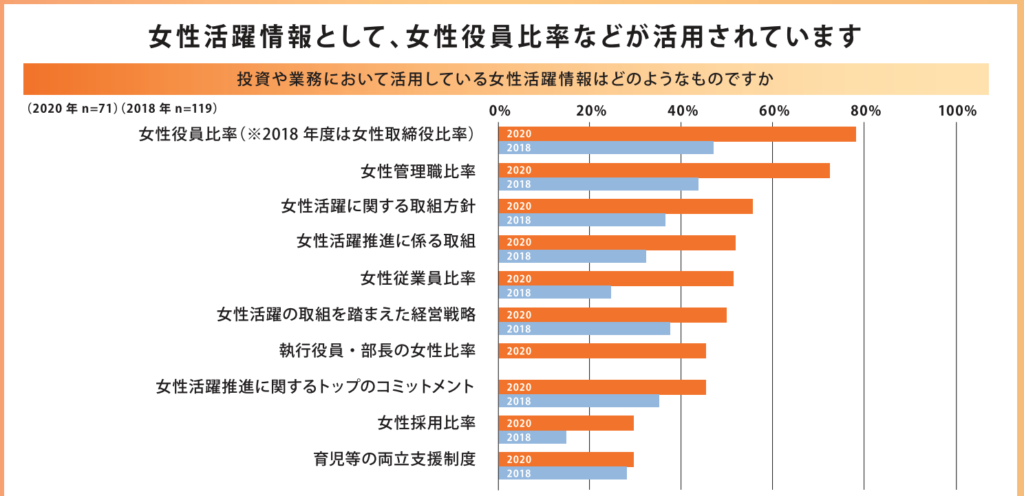

ESG投資において機関投資家の半数が、女性活躍情報を活用するとしています。

加えて、JPモルガン・アセット・マネジメントやゴールドサックス・アセット・マネジメントなどの外資系資産運用会社では、女性役員のいない企業に対し株主総会での議決権行使に厳しい姿勢で臨むことを明確にし始めています。企業運営における多様性確保の重要度は増しており、今後投資家が要請を強めるのは必至です。

ただ外資系の資産運用会社といえど、すぐさま社内で取締役を担う人材が出てこないのは重々承知しています。そうした状況においてもどういった対応が取れるかを見られているのであり、女性社外取締役の選任は一つの解決策といえるでしょう。

社外取締役を選任する際に候補者選びでおすすめのサービス3つsection

最後に、社外取締役を選任する際に利用するべきおすすめのサービスを3つご紹介していきます。

EXE[エグゼ]|社外取締役マッチングサービス

EXE[エグゼ]は、社外取締役などの社外役員を中心としたエグゼクティブ人材とのマッチングサービスです。

特に、弁護士や会計士などの専門人材とのマッチングを強みとしており、士業の業界に精通したエージェントによるサポートも手厚い点が魅力です。大手企業のみならず、IPO支援経験者など人材のスキル・経験も多様であり、人材の幅が広いことも大きな強みとなっています。

専門人材や幅広いスキルや経験を有する人材の中から候補者を選びたい企業にとっては、一度ぜひお問い合わせください。

KENJINS

KENJINSは、顧問やエグゼクティブ層の人材紹介を強みとしているサービスです。直接候補者との交渉をすることができるダイレクトスカウト制を採用しており、中間マージンがない形のサービスです。

社外取締役名鑑

社外取締役名鑑は、社外取締役を導入したい企業と社外取締役の候補となるような人材とのマッチングサービスです。元大手企業の取締役など、実績と豊富な経験を有する人材が登録している点が強みです。

まとめ

社外取締役は、ガバナンス強化の流れと、実際の法制度化によって、ますます重要性が高まっています。その役割は、経営の監督・業務執行にかかる戦略的なアドバイス、専門的な知見を活かしたリスク判断の材料提供などがあります。これらは、会社・株主の利益保護のため、極めて重要な位置づけです。

顧問弁護士の場合はあくまで顧問契約上、経営に外部的なアドバイスをするにすぎません。

当然、法律上も、会社との関係では完全に外部者ということになります。そのため、顧問弁護士は、あくまで訴訟事務をはじめとした高度な法的手続業務のほか、社内の法務部等で解決しきれない問題に対してナレッジ提供や法的リスクの分析提示をし、純粋に「アドバイス」するという立場に純化されます。

他方で、社外取締役は、法的にも「取締役」として経営陣の一員であることに重要なポイントがあります。単に外部的なアドバイスのみをする弁護士と比べて、ビジネスサイドに入り込むことができます。社外取締役として求められる弁護士は、特に高度な知識とスキル、そして信用性に裏付けられ、上記のような社外取締役の役割に最適なキャリア人材であるといえます。

社外役員選任サービスExE(エグゼ)

東証一部上場企業での社外役員経験や社外監査役経験を持つ、

弁護士・公認会計士資格者を専門にご紹介するエグゼクティブエージェントです。

ExE(エグゼ)の資料請求、サービス概要をご希望の方はこちら。

社外役員選任サービス

ExE(エグゼ)

東証一部上場企業での社外役員経験や社外監査役経験を持つ、弁護士・公認会計士資格者を専門にご紹介するエグゼクティブエージェントです。ExE(エグゼ)の資料請求、サービス概要をご希望の方はこちら。